【世界と比較】日本は本当に「残業」が多い?労働時間「最多」と「最小」の国はどこ?

配信日: 2022.07.31 更新日: 2024.10.10

では、実際の日本の労働時間は、諸外国と比べて多いのでしょうか。今回は、労働時間をキーワードに日本と世界を比較検証してみます。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部(ふぁいなんしゃるふぃーるど へんしゅうぶ)

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

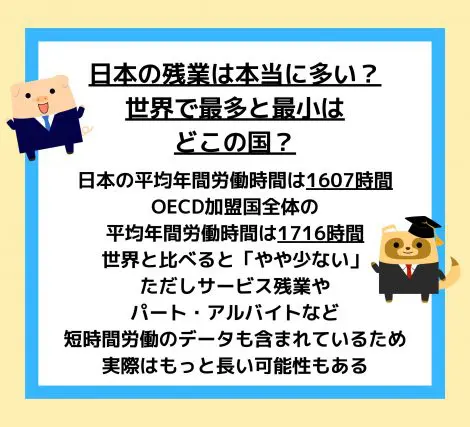

日本の労働時間は世界平均より少ない?

OECD(経済協力開発機構)が発表した、2021年の平均年間労働時間の調査データによれば、日本の平均年間労働時間は1607時間です。

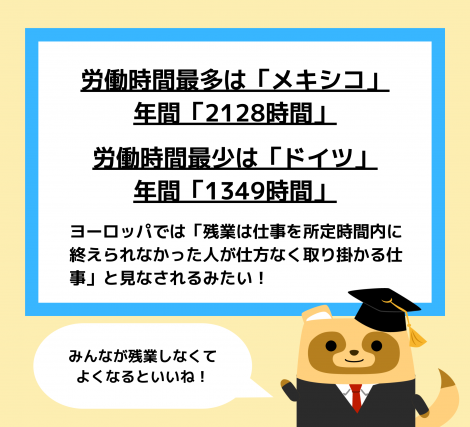

OECD加盟国全体の平均年間労働時間が1716時間なので、日本の労働時間は世界に比べてやや少ない数値となっています。OECD加盟国中、日本は27位にランクしており、最も労働時間が長い国がメキシコで2128時間、最も短い国がドイツで1349時間です。

この指標を見ると、日本の労働時間は一見すると短いように感じられます。実際、1位のメキシコと日本の労働時間は年間で約400時間も違いがあります。

しかし、このデータの中には、いわゆるサービス残業のような数値は反映されていません。また、雇用形態に関わらず、すべての人の労働時間が含まれた数値でもあるため、パートやアルバイトなどの短時間で働いている就労者の労働時間も含まれています。

そのため、このデータは実態を正確に反映しているとはいえず、サービス残業などを含めた日本の実際の労働時間は、データ以上に長いのではないかと考えられます。

日本と諸外国では残業に対する考え方が違う

働き方改革が進んでいても、日本では残業時間の長さがまだ社会問題として強く残っています。特にサービス残業の問題は日本でもたびたび話題に挙がり、残業代が支払われていなかったことがニュースにされることも珍しくありません。

一方、特にヨーロッパでは労働時間が社会問題化することは珍しく、日本に比べて残業時間も少ないとされています。

なぜ、ヨーロッパは日本に比べて残業時間が少ないのでしょうか。それは、日本とヨーロッパで残業に対する考え方が大きく異なるためです。日本では、残業していると仕事を頑張っているように見られるでしょう。

一方、ヨーロッパ諸国では、残業は仕事を所定時間内に終えられなかった人が仕方なく取り掛かる仕事だと見なされます。つまり、残業をしている人は仕事ができない人だと見なされるのです。

こうした残業に対する考え方の違いが、日本とヨーロッパの労働時間にも大きな影響を与えています。

海外にも労働問題はあるのか

日本に比べて、ヨーロッパを始めとした諸外国は働きやすい環境が整っているように見えますが、諸外国に全く労働問題が存在しないわけではありません。たとえば、アメリカでは日本と同じようにサービス残業が社会問題化しています。賃金を支払いたくないために、社員を名ばかりの管理職に就かせ、支払うべき残業代を支払っていないとして相次ぐ訴訟問題に発展している状況です。

残業が多い日本!労働時間を減らすには

海外でも日本と同じような労働問題は存在するので、海外で浸透している働き方をそのまま日本に取り入れるだけでは、日本の労働環境をただちに改善することは難しいのかもしれません。

ただ、ドイツでは1日の労働時間が法律によって例外なく決められており、ドイツ以外の諸外国でも労働時間の規定は厳格です。こうした法律に対する厳格な考え方が、日本とヨーロッパ諸国の労働時間差を生み出している要因なのかもしれません。

出典

OECD 労働時間 (Hours worked)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部