家計の「実収入」には4種類ある! 可処分所得を増やすにはどの収入を伸ばすべき?

実は、収入を細かく分けると家計の実収入には4種類あります。ここからは、この4種類の実収入の性質を知り、いかに可処分所得を増やせるかについて紹介します。

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

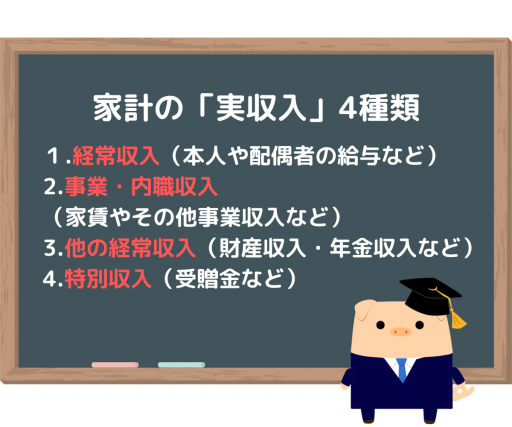

実収入の4種類とは?それぞれの特徴も解説

総務省統計局が実施している家計調査では、「家計調査 収支項目一覧」に基づいてデータの集計をしています。大きく実収入と実支出に分け、さらにそれぞれを細分化し区分けしています。ここからは、実収入の4種類について解説します。

1. 経常収入(本人や配偶者の給与など)

2. 事業・内職収入(家賃やその他事業収入など)

3. 他の経常収入(財産収入・年金収入など)

4. 特別収入(受贈金など)

可処分所得とは?

可処分所得とは、いわゆる「手取り」のことです。毎月の給与から社会保険料や税金などが差し引かれ、実際に給与としてもらえるお金のことを「可処分所得」といいます。

前述の4種類の実収入のうち、差し引かれるものがない収入等を増やせば、自由に使えるお金(可処分所得)が増えるということになります。

可処分所得を増やすにはどうしたらいい?具体的な方法と対策とは

通常、給与から差し引かれる社会保険料は、給与が上がれば社会保険料も上がる仕組みです。つまり、給与が増えてもなかなか手取りが増えないという状況はこの仕組みが原因です。

給与所得を増やしてもなかなか手取りが増えない仕組みであれば、他の方法で可処分所得を増やす方法を探しましょう。

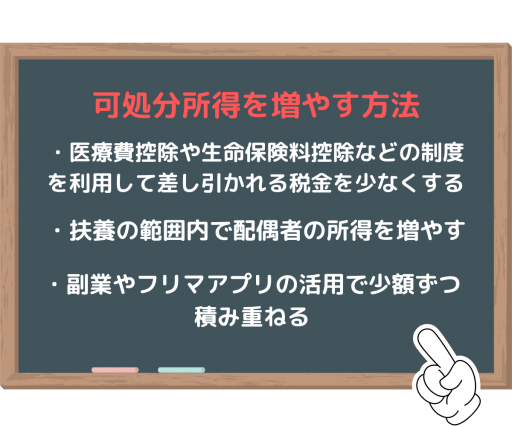

可処分所得を増やす方法として、医療費控除や生命保険料控除などの制度を利用して差し引かれる税金を少なくすることが有効です。あわせて、そもそもの可処分所得自体を増やす方法も実践するとより効果が高くなります。

扶養の範囲内で配偶者の所得を増やす

家族世帯あるいは夫婦世帯に有効な方法として、配偶者の働き方に工夫をすることで可処分所得を増やす方法があります。いわゆる「扶養の範囲内で働く」という方法です。

配偶者における扶養の概念には、社会保険上の扶養と税制面での扶養の2つがあります。このいずれも扶養の範囲内であれば、世帯主の扶養から外れることなく配偶者が得た所得はそのまま世帯の可処分所得になります。さらに、世帯主(納税義務者)の所得から配偶者控除として38万円が控除されるため、世帯全体にとってもベストな方法であるといえます。

扶養の範囲内の働き方として、配偶者の年収は103万円以下に抑えると良いでしょう。103万円以下であれば、配偶者本人の所得に対して所得税も発生しません。そのため、103万円以下の配偶者の所得は、そのままの金額が世帯の可処分所得へ上乗せされるということになります。

副業やフリマアプリの活用で少額ずつ積み重ねる

勤務先によっては、副業が認められている場合があります。事前に確認したうえで、年間20万円までの副業収入であれば所得税の確定申告が必要ありません。ただし住民税の申告は必要です。住民税は居住している市町村によって申告方法や税率が違います。詳細は、住んでいる市町村のWebサイトなどで確認しましょう。

あわせて、フリマアプリを活用し不要物を売ることで所得を増やす方法もあります。読まなくなった本や着なくなった服などを売却し、コツコツ所得を増やすと同時に物の整理にもなります。

まとめ

給料が増えても、同時に社会保険料も増える仕組みである以上、なかなか可処分所得は増えません。一方、どの収入を増やせば「可処分所得=自由に使えるお金」が増えるのかを少し意識するだけで可処分所得は増えます。

今回は具体的な方法として、配偶者が扶養の範囲内で働くことと副業やフリマアプリをおすすめしました。本記事を参考に、どれかひとつでも実践してみることをおすすめします。可能であれば、これらいくつかを併用して実践するとより高い効果が望めます。

出典

総務省統計局 収支項目分類一覧 (2020年(令和2年)1月改定)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部