「児童手当」と「年少扶養控除」の違いって? それぞれの特徴を解説

年少扶養控除は、「児童手当」が「子ども手当」へと名称が変わった際に廃止された所得控除の1つですが、子ども手当が再び児童手当へと戻されてからも復活することはありませんでした。

将来的に復活の可能性が出てきた年少扶養控除と児童手当との違いとともに、それぞれの特徴を解説します。

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

児童手当の変遷

児童手当は、「児童の養育者に対する現金給付によって家計負担を軽減することで、児童の健全な育成と資質を向上させることを目的」として、1972年に始まった制度です。

その後、2010年に当時の民主党政権が名称を子ども手当へと変更します。児童手当には所得制限がありましたが政府はこれを撤廃するとともに、「控除から手当へ」という考え方に沿って年少扶養控除も廃止しました。

ところが、2012年に再び名称が児童手当へと戻されて所得制限も復活しました。その後、自民党が政権を担うことになりましたが、年少扶養控除は廃止されたまま現在に至ります。

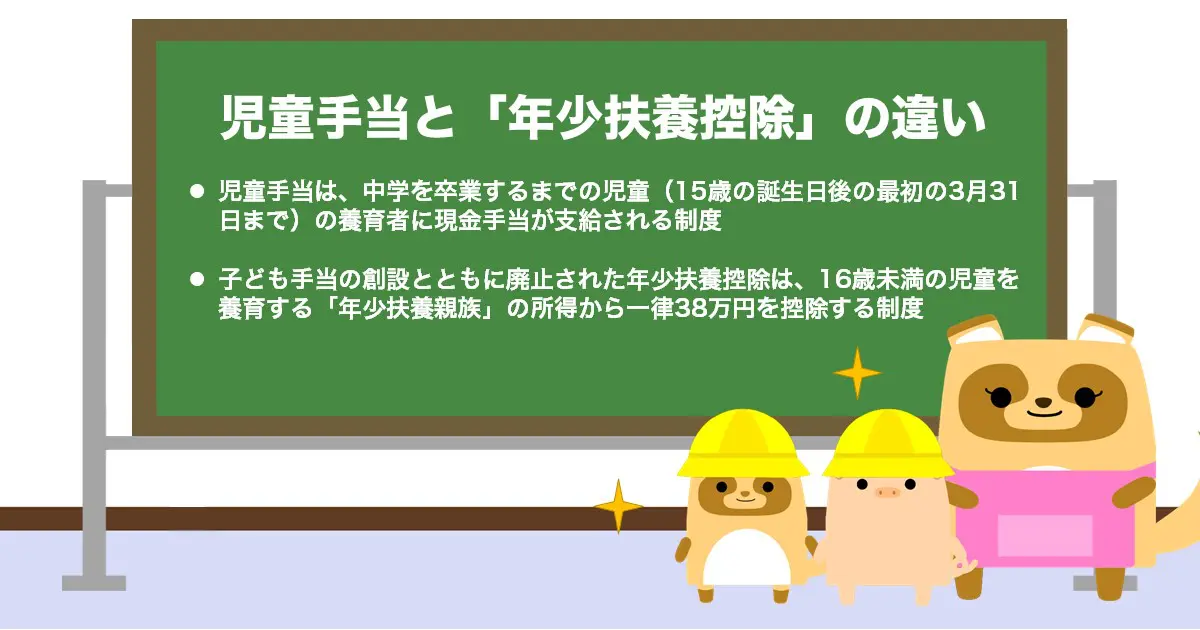

児童手当と「年少扶養控除」の違いとそれぞれの特徴

児童手当と「年少扶養控除」には、現金給付と所得税控除という大きな違いがあります。また、所得制限があるという点と、現金給付ではなく税制による支援であるという点がそれぞれの特徴です。

・児童手当

児童手当は、中学を卒業するまでの児童(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育者に手当が支給される制度です。3歳未満の児童には月額一律1万5000円、3歳以上小学校修了前の児童には月額1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生には月額一律1万円が支給されます。

ただし、児童手当には所得制限が設けられているため、養育者の所得が「所得制限限度額以上、所得上限限度額未満」の場合は、特例給付として月額一律5000円の支給となり、所得上限限度額が超えると手当は支給されません。

・年少扶養控除

子ども手当の創設とともに廃止された年少扶養控除は、16歳未満の児童を養育する「年少扶養親族」の所得から一律38万円を控除する制度です。養育費以外にも使える現金給付ではなく、所得控除によって養育者を支援しようという点が大きな特徴です。

国による子育て支援の「たたき台」とは

政府は、2023年3月31日に「異次元の少子化対策」の原案となる「たたき台」を公表しました。2024年度から集中的に取り組むのは、以下のように共働き・共育ての推進の3点です。

なお、今回のたたき台には、年少扶養控除の復活は含まれませんでした。

(1)「所得制限の撤廃を含む児童手当の拡充」「出産費用の保険適用」「給付型奨学金の対象拡大」

などの経済的支援の強化

(2)「保育士の配置基準改善と処遇改善」「就労要件に関係なく保育園などを時間単位で利用できる制度の創設」などのサービス面の拡充

(3)「男女の育休給付を手取り10割相当へ引き上げ(最大28日間)」「自営業・フリーランスなどの育児期間中の国民年金保険料の免除」

今後の政府の少子化対策に注目

政府が公表した「異次元の少子化対策」のたたき台には、児童手当の所得制限の撤廃が盛り込まれています。一方、自民党内で議論されていた年少扶養控除の復活は含まれませんでした。

ただし、将来的には再び少子化対策の1つとして持ち上がる可能性があるため、年少扶養控除も含めた今後の政府による少子化対策に注目していきましょう。

出典

内閣府 児童手当制度のご案内

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー