2023年度は年金生活者支援給付金も上がる! ~年金生活者支援給付金について~

いくら、どのように上がるのかを見ていきましょう。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。

日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。

物価を基準にしてプラスに

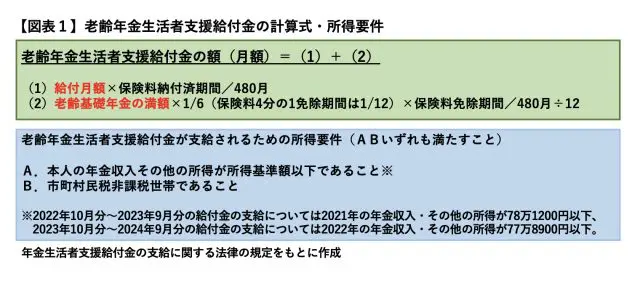

年金生活者支援給付金のうち老齢年金生活者支援給付金は、図表1の計算式で計算されます。

年金記録の保険料納付済期間に係る部分については(1)、保険料免除期間に係る部分は(2)を用い、(1)と(2)の合計で給付金の額を算出します。老齢基礎年金が保険料納付済期間のみで計算されている場合、老齢年金生活者支援給付金は(1)のみとなり、当該期間が480月ある場合は給付月額が支給額となります。

その給付月額は2022年度については5020円でしたが、2023年度は5140円です。老齢基礎年金が満額で支給される人は、この給付月額で計算されます。

【図表1】

この給付月額は毎年度、物価変動率を基準に改定がされることになっています。物価変動率は前年の全国消費者物価指数の変動率を指しています。2019年度に始まった年金生活者支援給付金ですが、当時の給付月額は5000円でした。毎年度5000円に物価変動率の累積率により改定された額(10円未満四捨五入)で算出されます。

2023年度は、2022年度の5020円から物価変動率+2.5%により5140円ですが、2019年度の5000円からの累計で見ると、+2.8になっている計算です。

免除期間があると年齢によって給付額が変わる

図表1の(2)のとおり、年金記録に保険料免除期間が含まれている場合、免除期間分については満額の老齢基礎年金と保険料免除期間によって計算されます。(2)の満額の老齢基礎年金について、2022年度は77万7800円でした。

年金額改定のルールにより、2023年度の満額の老齢基礎年金は新規裁定者(67歳以下)と既裁定者(68歳以上)で異なり、結果、老齢年金生活者支援給付金の(2)の満額の老齢基礎年金も異なります。新規裁定者は79万5000円、既裁定者は79万2600円ですので、これに伴い(2)の額も67歳以下と68歳以上で差が生じ、実際の給付金の受給額も変わります。

老齢年金生活者支援給付金は、図表1の所得要件を満たせば支給されます。

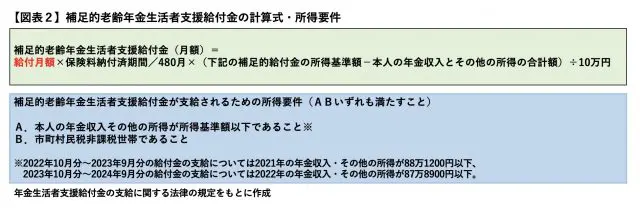

老齢年金生活者支援給付金の所得基準額(図表1)を超えても、それが10万円以内であれば、支給される補足的老齢年金生活者支援給付金についても、当該給付月額が5020円から5140円に変わりますので、対象となる場合は確認しておきましょう(図表2)。

【図表2】

障害・遺族の給付金も上がる

老齢年金生活者支援給付金だけでなく、障害基礎年金受給者を対象とした障害年金生活者支援給付金、遺族基礎年金受給者を対象とした遺族年金生活者支援給付金についても給付月額を基準としてその支給額が決まり、2023年度はその額が上がります。

障害年金生活者支援給付金は、障害等級2級の障害基礎年金を受給する場合であれば、給付月額が5020円から5140円に上がり、年金の加入記録にかかわらず当該額で支給されます。障害等級1級の障害基礎年金を受給する場合はその1.25倍の額が支給されることになるため、6275円から6425円へ上がります。

また、遺族年金生活者支援給付金の支給額も5020円から5140円に上がります。なお、いずれも本人の所得が「472万1000円+扶養親族の数×38万円」以下であることが支給条件です。

このように、年金だけでなく、年金生活者支援給付金の額も変更されます。それぞれの所得要件を満たし対象となる人は、金額が増えることも確認しておきましょう。

執筆者:井内義典

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー