自転車保険の加入を義務化している地域に引っ越ししました。現在自転車保険に入っていないのですが、加入するメリットはなんですか?

現在自転車保険には加入していないが、転勤などにより、自転車保険の加入が義務化されている地域に引っ越す場合、「保険料の負担が……」と思う方もいるかもしれません。今回は、自転車保険に入るメリットを見ていきましょう。

田久保誠行政書士事務所代表

CFP®、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、特定行政書士、認定経営革新等支援機関、宅地建物取引士、2級知的財産管理技能士、著作権相談員

行政書士生活相談センター等の相談員として、相続などの相談業務や会社設立、許認可・補助金申請業務を中心に活動している。「クライアントと同じ目線で一歩先を行く提案」をモットーにしている。

自転車保険とは

自転車保険とは、主に個人賠償責任保険や傷害保険の特約で個人賠償責任補償が付くもので、自身が自転車利用時にけが等で入院・通院した場合の補償と、相手にけがを負わせてしまった場合や他人のモノを破損した場合の損害賠償に対応した保険です。

それ以外にも示談交渉のサービスや弁護士費用の補償、車両盗難特約が付いたものもあります。また自転車保険の呼び方は保険会社によっても異なります。

なぜ加入が必要なの? 加入の対象となるのは?

自転車保険の加入の義務付けが最も早かったのは平成27年10月の兵庫県で、その後多くの自治体で導入が進んでいき、令和6年4月1日現在で加入の義務があるのは34都府県、努力義務となっているのが10道県となっています。

自転車は免許不要で、子どもから高齢者まで利用できる手軽かつ便利な乗り物ですので、日常生活において必須の移動手段となっている方も多いかもしれません。

しかし、自転車を運転している歩行者との事故や自転車同士、バイクや車との事故などいろいろな事故を引き起こす、または巻き込まれる可能性があります。

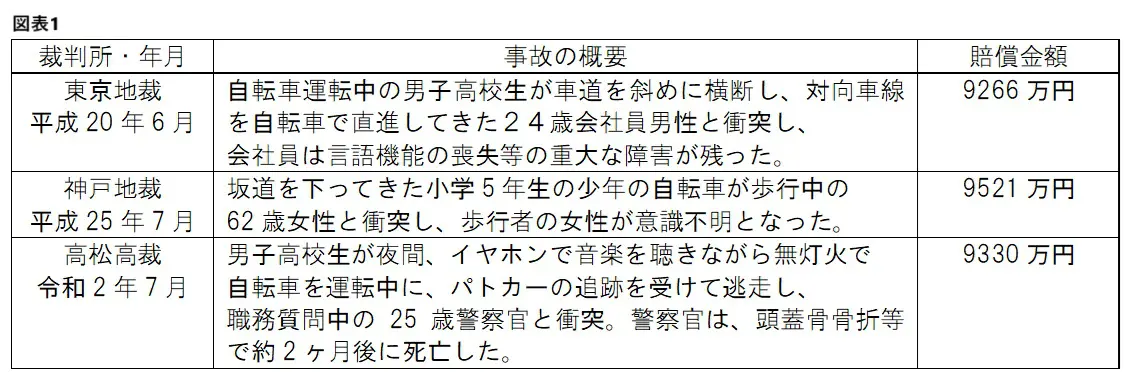

となると、自動車事故のように加害者になる可能性も十分に考えられます。過去の自転車事故による高額賠償事例には、図表1のようなものがあります。

(一般社団法人日本損害保険協会「知っていますか? 自転車事故の実態と備え」より筆者作成)

上記のうち、神戸地裁の事例では加害者は小学生ですので、当然賠償金の支払いは保護者が払うことになりますが、このように年齢の関係なく多額の損害賠償を支払う例は少なくありません。

もちろん、事故を起こさないことが最も大事ですが、万が一の場合に備えて加入するというのが条例の趣旨です。ご自身の自分の住んでいる地域が義務化されていても、その住民全員が自転車保険に加入する必要はなく、加入の対象となるのは自転車の利用者のみです。

ただし、義務化されていない地域に住んでいても対象の他都府県への通勤・通学、あるいは、観光客であっても対象となることがあります。また、未成年者の自転車利用については、保護者が子どもを自転車保険に加入させる義務があるとなっている場合もありますので確認が必要です。

保険に加入する時の注意点

自転車保険に限ったことではありませんが、保険の加入時には補償内容を十分確認する必要があります。特に事故相手の補償金額が十分であるかは、図表1を見ていただいても分かるように、大事なポイントになります。

また、相手だけでなく自分自身のけがに対しての補償をどうするのかも検討課題ですし、家族も含めた補償なのかも確認しなければなりません。人以外でも物損事故の場合の補償や、これら事故を起こした場合の示談サービスの有無も検討材料です。

また、別の個人賠償責任保険に入っている場合に自転車保険の特約が付いているようであれば加入は不要ですし、他の保険においても特約があればそちらを使えますので、二重に加入しないように保険証書等を確認するようにしましょう。仮にその内容で補償が足らないようであれば加入を検討します。

まずは事故を起こさないことです

事故を起こした場合の補償を見てきましたが、最も重要なのは事故を起こさないことです。交通ルールを守ることで多くの事故は防げます。もう一度自転車のルールを確認し、快適な自転車ライフが送れるようにしましょう。

出典

国土交通省 自転車損害賠償責任保険等への加入促進について

兵庫県 「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について

一般社団法人日本損害保険協会 知っていますか? 自転車事故の実態と備え

執筆者:田久保誠

田久保誠行政書士事務所代表