【おさらい】不動産の売買で請求される仲介手数料。「法定の」という説明は、どんな意味なの?

新聞の折り込みで、マンションや戸建ての売り出し情報が掲載されたチラシを目にする機会も多いと思います。その片すみには、「成約の際は、法定の(所定の、規定の)仲介手数料を申し受けます」といった説明が記載されていますが、どんな意味と内容なのでしょうか。

AFP認定者,宅地建物取引士

不動産コンサルティングマスター,再開発プランナー

横浜市出身。1981年早稲田大学政治経済学部卒業後、大手不動産会社に勤務。2015年早期退職。自身の経験をベースにしながら、資産運用・リタイアメント・セカンドライフなどのテーマに取り組んでいます。「人生は片道きっぷの旅のようなもの」をモットーに、折々に出掛けるお城巡りや居酒屋巡りの旅が楽しみです。

仲介手数料の「法定」とは、実は「上限額」

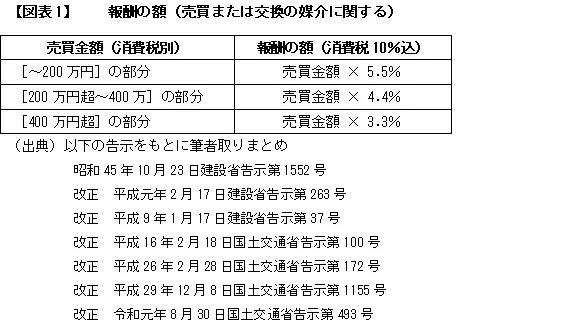

宅地建物取引業法では、業者が受けることのできる報酬額は、国土交通大臣が定めて告示することとなっています。「売買または交換の媒介」での内容は、売買金額によって【図表1】のとおりです。

実際の売買金額は400万円を超えるケースがとても多く、その場合には速算式として

【売買金額(税抜き)の3%に6万円を足して、これに消費税を加えた金額】

が最終的な報酬額となります。

なお6万円とは、報酬率が3%(税別)を超える<200万円までの2%分=4万円>と<200万円超~400万円までの1%分=2万円>の2つを合計したものです。

例えば売買金額(税抜き)4000万円の場合、次のように簡単に計算できます。

(4000万円×3%+6万円) × 1.1(消費税10%) = 138万6000円

先述の「法定の(所定の、規定の)仲介手数料」とは、このような定めに基づいているという意味なのです。法律で決まっているのだから、何だか重々しくて動かしがたい権威のある数字のようにも思えます。

一方で宅地建物取引業法には、業者はこのように定められた額を超えて報酬を受けてはならないとの規定もあります。つまり、報酬額の上限が決められているという建付けであり、いつでも必ず上限でなければならないわけではないのです。

「おやっ」かもしれない2つのこと

不動産を売買するときに大きな費用になるかもしれない仲介手数料ですが、マイホームの売買をめぐって「おやっ」と思われるかもしれないことを2つだけ挙げておきましょう。

(1)同じ新築物件なのに、仲介手数料の[かかる/かからない]が分かれる場合もある

◇マンションでも戸建てでも新築物件を購入するときには、売主会社や売り主が委託する販売代理会社が購入時の諸手続きをしてくれるケースが多く、仲介手数料はかかりません。

◇ところが、新築戸建て物件の中には、売主会社が(自社の販売体制があまり手広くないなどのため)自社直接と仲介会社(複数)の2つのルートで同時販売している場合があります。

◇こうしたケースで売主会社直接ルートならば仲介手数料は不要ですが、仲介会社経由ではかかることになります。100万円台・200万円台になることも珍しくない仲介手数料。この負担があるかないかの差は、とても大きいでしょう。

◇情報収集の段階で情報誌やネット情報を閲覧していて同じ物件が複数ルートで出ている場合には、その中に売り主直接のものがないかどうかチェックしてみる価値はあります。ただし、具体的な接触や交渉を始めた後でルートを切り替えるようなことはできません。

(2)マイホームの売却活動でかなりの「指し値」が入ったとき、こんな交渉もありえる

◇マイホームの売却をするとき、1社の仲介に任せるケースが多いでしょう。その会社が示した売却可能と推測される数値(帯)をもとに売り出し価格を決めて、売却活動が始まります。

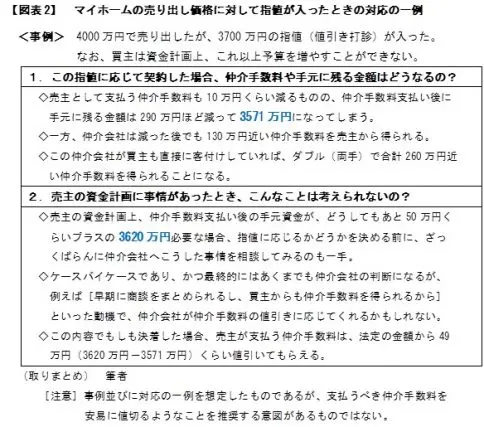

◇そして、購入検討客から指し値(値引き打診)がくることも珍しくありません。例えば、4000万円で売り出したところ3700万円ならば購入しますと相談されたらどうしますか。【図表2】を見てください。このような形での交渉と決着も、ありえないわけではないでしょう。

まとめ

今回の2点ですが、仲介ルートを勝手に切り替えたり、本来の仲介手数料を安易に値切るようなことをお勧めする趣旨では、決してありません。仲介業務もしっかりとした1つのビジネスであり、決まったルールや一定のモラルのもとで成り立っている側面が大きいことは事実でしょう。

とはいえ、仲介手数料に関して場合によっては定額化、そして条件次第では大幅ディスカウントなどを打ち出している仲介業者が出現していることもまた、1つの時流です。

「法定の」とまず前置きされるようないかめしさに対して、状況やケースにも応じてチェックしながら使いこなしていく。仲介業務を利用する側にも、そんな姿勢があってもよいのではないかと思います。

執筆者:上野慎一

AFP認定者,宅地建物取引士