10年ぶりに「高額療養費制度」の上限が改正! 2025年8月からどのように変わる?

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士

大阪府出身。同志社大学経済学部卒業後、5年間繊維メーカーに勤務。

その後、派遣社員として数社の金融機関を経てFPとして独立。

大きな心配事はもちろん、ちょっとした不安でも「お金」に関することは相談しづらい・・・。

そんな時気軽に相談できる存在でありたい~というポリシーのもと、

個別相談・セミナー講師・執筆活動を展開中。

新聞・テレビ等のメディアにもフィールドを広げている。

ライフプランに応じた家計のスリム化・健全化を通じて、夢を形にするお手伝いを目指しています。

高額療養費制度の仕組み

病気やケガをした時、治療に関する心配とともに気になるのが医療費です。高額になった時に患者の負担を軽くする制度が“高額療養費制度”です。

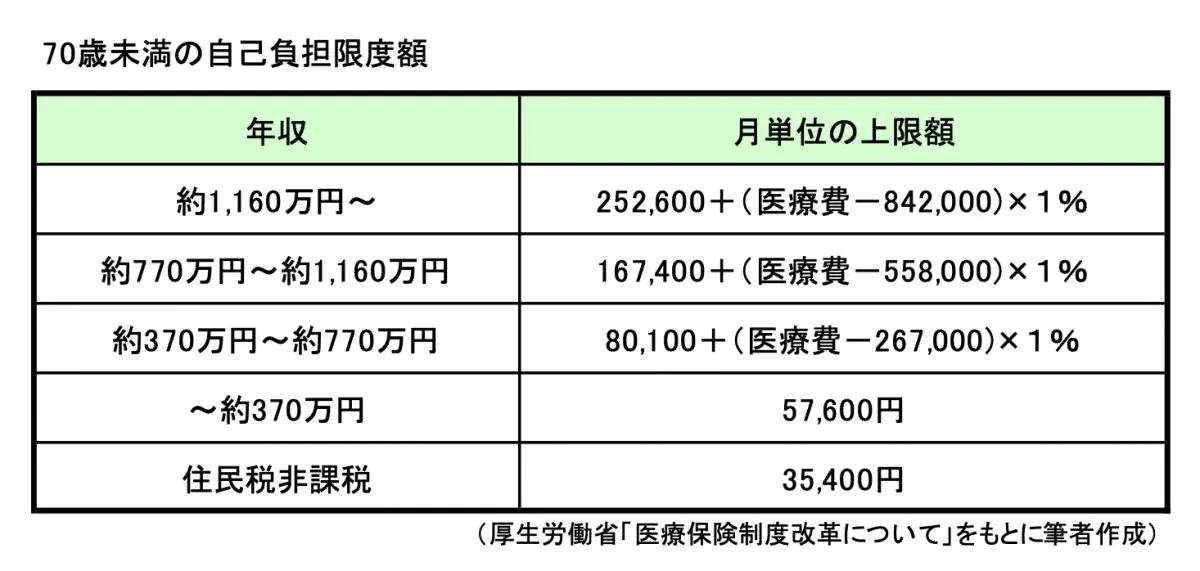

例えば、病気になり医療費が100万円かかった場合、3割負担の人が窓口で支払う金額は30万円です。ですが、この人の年収が500万円と仮定すると自己負担額は図表1の計算式のように計算されます。

(図表1)

自己負担限度額=8万100円+(100万円-26万7000円)×1%=8万7430円

30万円の自己負担が軽減され8万7430円の支払額で済むのですから、家計にとっては大助かりです。

かつてはいったん30万円を窓口で支払った後、月ごとの自己負担限度額を超える部分が償還払いされる仕組みでした。一時的でも30万円を立て替え払いするのは負担が大きいです。

その後「限度額適用認定証」を提示することで立て替え不要となりましたが、現在はマイナンバー保険証を使えば事前申請や立て替え払いは不要です。

今後予定されている限度額の改正

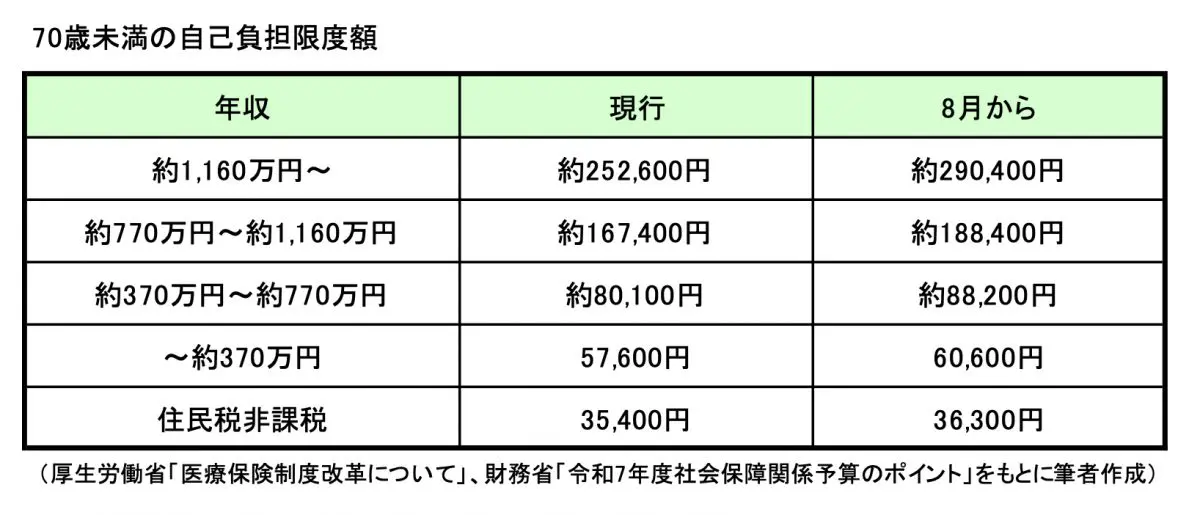

このように高額療養費制度は頼りになる制度ですが、令和7年度予算案で限度額が引き上げられることが決まりました。内容は図表2のとおりです。

(図表2)

もともと限度額は年収に応じて区分されています。今回の引き上げも年収約1160万円の高収入区分は15%、年収に従いしだいに引き上げ率は下がり、住民税非課税の区分では2.7%の引き上げ率に抑制されています。

高齢化や高額薬剤の普及による医療費の増加傾向は、続くことが予想されます。高額療養費制度の見直しは今後も図表3のように予定されています。

(図表3)

令和8年8月以降は年収区分を細分化して、収入に見合った負担が求められる形になります。

高額療養費制度だけに頼るのは危険

初任給を上げる企業が増えています。これに伴い40~50代の給料も上昇が期待されています。自分の年収では、高額療養費制度の限度額はいくらなのか、確認が必要です。

また、この制度には注意点があります。限度額の計算が1ヶ月単位で行われることです。冒頭の例で比較してみます。

例えば入院が1月10日~1月23日、医療費が100万円の場合、医療費の自己負担額は8万7430円です。月をまたいで入院した場合、例えば1月23日~2月5日、1月分の医療費60万円・2月分40万円の場合は、

1月分:8万100円+(60万円-26万7000円)×1%=8万3430円

2月分:8万100円+(40万円-26万7000)=8万1430円

2ヶ月分合計:8万3430円+8万1430円=16万4860円です。同じ日数の入院であっても、実際に支払う金額は大きく異なります。「約8万円準備しておけば安心」ではないのです。

図表2・3で見たとおり、今後限度額は上昇します。また、ご自身の年収が上がれば区分も変わります。年収が1500万円の方は現行約25万2600円ですが、やがて約36万300円まで上昇します。「高額療養費制度があるから安心」と“もしも”の準備を怠ると大変な事態になります。

高額療養費制度がカバーするのは医療費だけです。療養や通院・入院には他の費用も掛かります。貯金で賄えない部分は民間の医療保険等で備える必要があります。この機会に、自分の加入している医療保険の内容を確認することはお勧めです。

どのような時にいくらの保障内容になっているのか、今の自分にとって必要な金額を手当できているのかなど、加入して年数がたっている場合は、見直しを検討すべきかもしれません。掛け過ぎている場合は節約にもつながります。

出典

厚生労働省 医療保険制度改革について

財務省 令和7年度社会保障関係予算のポイント

執筆者:宮﨑真紀子

ファイナンシャルプランナーCFP(R)認定者、相続診断士