扶養内パート主婦、妊娠がわかりました。出産や育児にお金がかかるので収入減が心配…扶養内勤務だと産休や育休は取れないでしょうか?

扶養内パートの場合、産休や育休は取れないのか、取れない場合はどのような対応策があるのでしょうか。

CFP(R)認定者

確定拠出年金相談ねっと認定FP

大学(工学部)卒業後、橋梁設計の会社で設計業務に携わる。結婚で専業主婦となるが夫の独立を機に経理・総務に転身。事業と家庭のファイナンシャル・プランナーとなる。コーチング資格も習得し、金銭面だけでなく心の面からも「幸せに生きる」サポートをしている。4人の子の母。保険や金融商品を売らない独立系ファイナンシャル・プランナー。

扶養内でも産休を取得できる

パートでもアルバイトでも、労働者であれば労働基準法が適用されます。労働基準法第65条には、産前産後について以下の規定があります。

使用者は、六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合では、その者を就業させてはならない。

使用者は、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後六週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

(引用:e-GOV法令検索 労働基準法)

よって、扶養内で働く場合でも、アルバイトでも、母性保護のために、産前・産後休業を取得できます。

受け取れるのは「家族出産育児一時金」

ところで、Aさんは休業することで収入が減ってしまうことを心配しています。産休を取るときに何か給付はあるのでしょうか。

出産にかかる給付金には、「出産育児一時金」(扶養家族が出産した場合は「家族出産育児一時金」)、産休で給与の支払いがなかった場合に給与の2/3が支払われる「出産手当金」がありますが、これらは、本人が加入している健康保険や共済組合等から支払われるものです。

扶養内パートであるA子さんは、健康保険に加入していません。健康保険の被保険者ではないのでこれらは受給できませんが、A子さんの配偶者が「家族出産育児一時金」を受け取れます。

育児休業は雇用保険に加入しているかどうか

育児休業給付金は、雇用保険から支給されます。よって、雇用保険に加入しているかどうかが前提です。

扶養内パートでも、アルバイトでも以下の要件を満たしていれば雇用保険に加入します。

(1) 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

(2) 31日以上の雇用見込みがあること(31日以上雇用が継続しないことが明確でない限りは、この項目に該当する)

「育児休業」をできるのは、原則1歳未満の子を養育する男女労働者です。日雇いの場合は除かれます。期間を定めて雇用される者は申し出時点において、子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)が期間満了して、契約更新されないことが明らかでない場合は、育児休業を取得できます。

ただし、労働契約の形式上期間を定めている場合でも、実質的に期間の定めのない契約と異ならない状態になっている場合には、育児休業の対象となります。

育児休業で支給される給付金

育児休業給付金は、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得し、以下の要件を満たす場合に支給されます。

(1) 同一の事業主に雇用された期間が1年以上ある

(2) 子が1歳に達する日(誕生日の前日)を超えて引き続き雇用されることが見込まれる

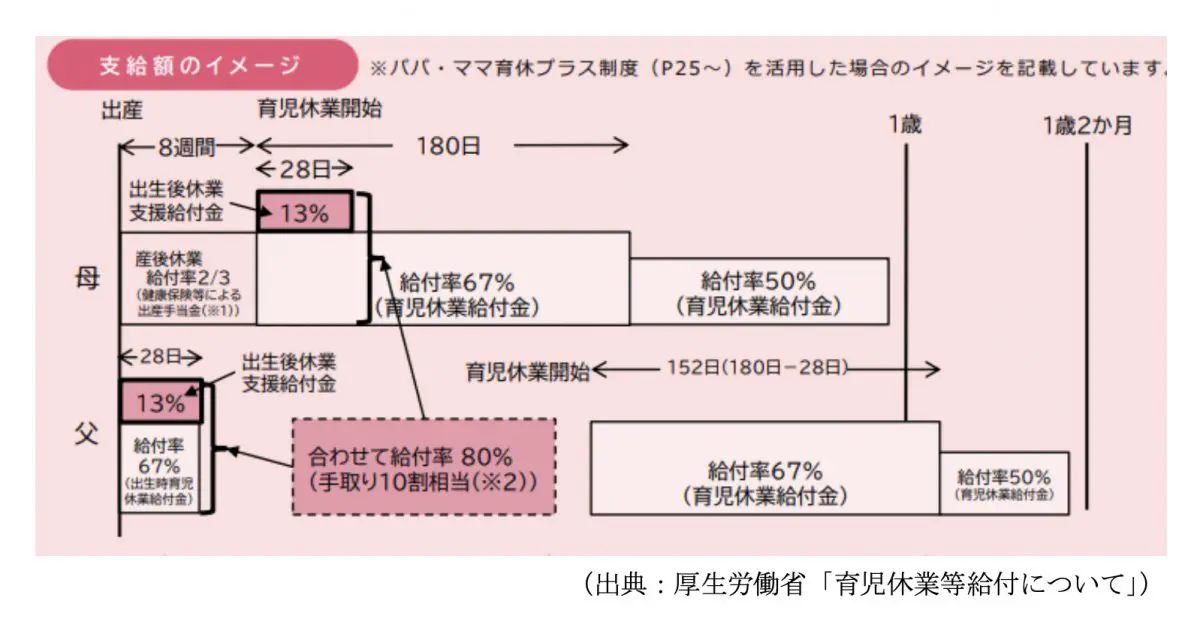

育児休業給付金には、出生時育児休業給付金(通称:産後パパ育休)、育児休業給付金、出生後休業支援給付金(2025年4月1日~)、育児時短就業給付金(2025年4月1日~)があります。

出生後休業支援給付金は、両親ともに(配偶者が働いていない場合は本人が)14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業を給付金または育児休業給付金に上乗せで最大28日間支給を受けられる給付金です。専業主婦の配偶者であっても、これらを取れます。

産休・育休中は健康保険料や厚生年金保険料の支払いが免除ですが、健康保険も使え、将来の年金にも納付期間とされます。

育児休業を拒否されたら

労使協定において育児休業の取得が不可とされている場合は、育児休業を取れません。

(1) その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない

(2) その他育児休業をできないとすることについて合理的な理由があると認められる

ここで、(2)は、以下の場合をいいます。

・育児休業申し出の日から1年以内(1歳6ヶ月まで、および2歳までの育児休業をする場合には6ヶ月以内)に雇用関係が終了することが明らかな場合

・1週間の所定労働日数が2日以下

育児休業の取得は、法律に基づく労働者の権利です。もし、育休が取得可能な場合であるにもかかわらず、申し出ても上司の理解が得られない場合は、「人事労務担当者」や「都道府県労働局雇用環境・均等部」へ相談しましょう。

出典

e-GOV 法令検索 労働基準法

厚生労働省 労働基準法における母性保護規定

厚生労働省 雇用保険制度 Q&A〜事業主の皆様へ

厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし

厚生労働省 育児休業給付について

執筆者:林智慮

CFP(R)認定者