大学受験を控えた子どもがいます。「推薦入試」の場合「一般受験」と比べてどのくらい安くすみますか?

そこで本記事では、受験方式にスポットを当てて、推薦入試は一般入試と比べて、どのような費用をどのくらいおさえられる可能性があるのかを、分かりやすくまとめました。

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

目次

【受験方法別】大学の受験費用を比較

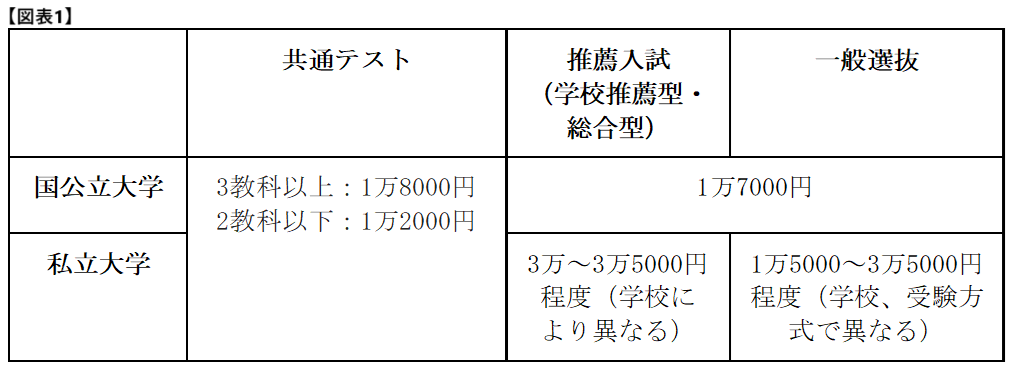

大学受験にかかる受験料(検定料)は、受験の方式や大学の種類(国公立/私立)によって異なります。図表1で、主な受験方式別の受験料を比べてみましょう。

※独立行政法人 大学入試センター「法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法」、e-GOV 法令検索「国立大学等の授業料その他の費用に関する省令」、任意の私立大学ホームページを参考に筆者作成

同じ大学種別であれば、一般選抜と推薦入試の1校あたりの受験料に大きな差がないことが分かります。

ただし、国公立大学の場合は、一般選抜を受験するのに共通テストの受験が必須であるため、一般的には推薦入試のほうがトータルの受験料が1万2000~1万8000円安くすむことになります(推薦入試で共通テストを課す場合を除く)。

推薦入試に合格すれば一般選抜の受験費用が不要に

大学受験の一般的なスケジュールでは、私立大学、国公立大学の一般選抜の出願期日よりも早く推薦入試の合否が発表されます(※例外もあります)。そのため、推薦入試に合格すれば、ほかの大学を一般選抜で受験する必要がなくなるのです。

推薦入試のみで受験を終えられれば、ほかの大学に支払う受験料や受験地に移動するための交通費、遠方に前乗りする際に必要な宿泊費などがかからなくなり、受験費用の大きな節約につながります。

受験する大学の数にもよりますが、例えば、推薦入試が不合格のときは私立大学3校の受験予定であった人の場合、受験料だけで10万円以上の節約になるケースも考えられます。

さらに、受験のたびに交通費と宿泊費で毎回2万円前後費やすとすると、推薦入試に合格すれば20万円近くを節約できる計算です。

受験対策の塾費用や「すべり止め」に支払う入学金も節約できる

推薦入試だけで大学入試を終えた場合に節約できるのは、試験を受けるのにかかる実費だけではありません。複数校を受験して合格したときに必要となる、入学しなかった学校(いわゆるすべり止め校)への納付金も不要になります。

日本政策金融公庫「教育費負担の実態調査結果(2021年12月20日発表)」によると、入学しなかった学校への納付金の平均額は約10万円で、決して小さな金額ではありません。

また、すべり止め校に支払う授業料も、入学辞退後には原則として返金されるとはいえ、一時的には大きな負担になります。この授業料の支出も不要となるため、手元資金の不安なく入学に向けた準備がしやすくなるでしょう。

受験対策のために塾に通っている人は、一般入試を受ける場合と比べて退塾する時期を数ヶ月早められるため、月謝を節約できるというメリットもあります。例えば、1ヶ月に4万円の月謝を支払っている場合、2ヶ月早く塾を辞めると8万円の節約になる計算です。

推薦入試を活用した受験費用の節約を検討しよう

大学の推薦入試を受験して合格できると、一般入試にかかる受験料や交通費、宿泊費などの費用や、すべり止め校に納める入学金、一般入試まで通う塾の費用などを大きく節約できる可能性があります。

行きたい学部・学科が推薦入試を実施している場合は、費用の負担をおさえることも考えて、受験を検討してみるとよいでしょう。

その場合は、一般入試とは日程などが異なるため、事前に流れや募集要項などをしっかり確認することが大切です。

出典

独立行政法人 大学入試センター 法令の規定により使用料、手数料その他の料金を徴収している場合におけるその額の算出方法

デジタル庁 e-GOV 法令検索 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令

日本政策金融公庫 令和3年度 教育費負担の実態調査結果

文部科学省 大学、短期大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校の入学辞退者に対する授業料等の取扱いについて(通知)

文部科学省 入学者選抜実施要項

公益財団法人 生命保険文化センター ライフイベントから見る生活設計 大学受験から入学までにかかる費用はどれくらい?

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー