4月から変わる「高等教育の修学支援新制度」。その内容と今後の方向性について考える。

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。

ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。

子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。

また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。

法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。

2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。

https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai

高等教育の修学支援新制度の概要

大学などの高等教育の修学支援新制度は、2020年4月1日から始まりました。「経済的な理由で進学を断念することがないよう、学べる機会を整備すること(教育の機会均等)」と、「少子化対策」の2つが目的です。

少子化対策の一環であるため、財源は消費税ですが、国の負担分については「社会保障関係費」として計上されています。

支援の対象となるのは、「住民税非課税世帯」と「それに準ずる世帯」の“学生”です。つまり、所得の少ない世帯で扶養されている学生を対象としています。どのような支援かというと、授業料や入学金の減免に加え、給付型の奨学金(要件を満たす場合、返還不要の奨学金)を給付するというものです。

支援を受ける要件としては、(1)家計の経済状況に関する要件、(2)学業成績・学習意欲に関する要件、(3)国籍・在留資格に関する要件、(4)大学等に進学するまでの期間に関する要件の4つがあります。このうち、(1)は「家計基準」と呼ばれ、所得と資産に関する、2つの基準が設定されています。

また、(2)については「学業基準」と呼ばれ、成績と本人の学習意欲があるかどうかを確認するものです。これらの要件を満たした場合、定められた支援金額が支給されることになります。

個々の要件については、世帯の状況や学生によって異なることから、文科省や独立行政法人「日本学生支援機構」、在籍している高校や大学などに確認したほうがよいでしょう。

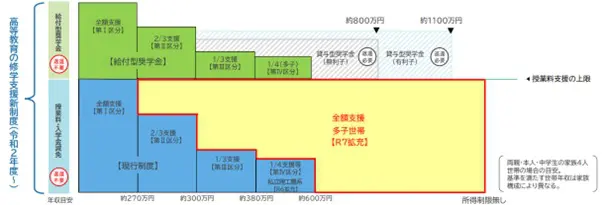

制度の概要は、図表1のようにイメージすると分かりやすいでしょう。

図表1

※文部科学省「令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化に係るFAQ)」

支援額の考え方

前述したように、修学支援新制度では、要件を満たすと「授業料・入学金の減免」と「給付型奨学金」が受けられるようになっています。図表1は、縦に2階建ての構造になっていることが分かるでしょう。

1階部分が授業料と入学金の減免であるため、低所得世帯の学生はほぼ義務教育のように教育の機会均等が保障されている、と考えることができます。一方、2階部分の給付型奨学金は使い道が限定されていないため、学生生活を営むうえでのさまざまな費用に対する支援といえます。

2つの支援には第I区分~第IV区分までの所得区分(図表1では横軸にある年収の目安を参照)があり、それぞれの区分に応じて支援金額は異なります。支援金額は、図表2をもとに確認するとよいでしょう。

図表2

※文部科学省「令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化に係るFAQ)」

図表2は、「住民税非課税世帯」の学生に支援される金額の上限額を示しています。例えば私立大学の場合、入学金が26万円まで、授業料年額で70万円までが支援されます。そして第I区分~第IV区分の所得区分に応じて、満額支援、2/3分の2支援、1/3支援、1/4支援とそれぞれの上限額が決まっています。

4月からの変更点

現行の所得区分は第IV区分までとなっていますが、今年の4月からは、1階部分である授業料と入学金の減免について、「多子世帯(子どもを3人以上扶養している世帯)」に限り所得制限が撤廃されます。つまり多子世帯の場合は、所得の多寡に関係なく、住民税非課税世帯の区分(第I区分)と同額が適用されます(全額支援、満額支給)。

この場合、要件を満たしていれば、例えば私立大学では、入学金:26万円まで、授業料(年額):70万円までの支援が受けられます。

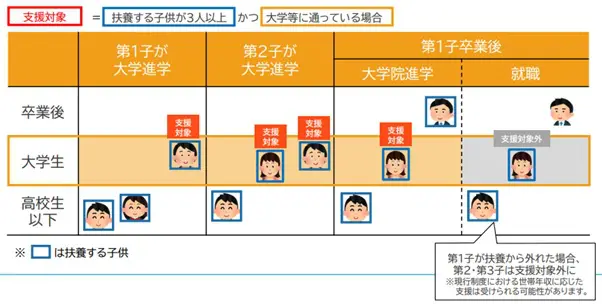

ここで少しややこしいのが多子世帯における子どもの数え方で、要点は「扶養している子どもの数」です。図表3で、多子世帯における子どもの数え方を説明します。

図表3

※文部科学省「令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化に係るFAQ)」

ここでは、子どもの人数を3人として考えます。まず、第1子が大学などに進学する場合、第1子は扶養されているため、修学支援新制度の支援対象になります。第1子が大学などに在学しており、次に第2子が大学などに進学するケースでは、この場合も、第1子、第2子ともに支援を受けることができます。

注意する必要があるのは、第1子が大学などを卒業し、就職した場合の第2子以降の取り扱いです。この場合、第1子は就職しているため、親の扶養から外れます。

第1子が親の扶養から外れるため、子どもが3人いる世帯であっても、修学支援新制度のもとでは「子どもを2人扶養している世帯」とカウントされます。つまり、第2子と第3子だけが従来の支援制度の対象になるというわけです。

修学支援新制度と所得の再分配政策

前述のように、多子世帯の場合、所得制限が撤廃され、制度としては支援の対象が拡大されました。

しかしながら、子どもの人数の数え方が「第1子が扶養されている間」に限定されているため、必ずしも純粋な所得制限の撤廃とはいえません。

このように第1子を基準にして子どもの人数を数える方法は合理的といえるでしょう。なぜならば、「1番上の子どもが働けるようになったのだから、そこまで経済的な負担はかからないだろう」と考えることができるからです。別の表現をすれば、「長子の稼ぎもあるのだから、そこまで支援しなくても大丈夫だろう」と解釈することもできます。

冒頭で述べたように、高等教育の修学支援新制度は「教育の機会均等」と「少子化対策」を目的にしています。現行の制度では所得制限がかけられていたところ、今年の4月から多子世帯については第1子を扶養しているという条件付きで所得制限を取り払いました。

ここで、私たちが考える必要のある大きなテーマが見えてきます。所得の再分配政策です。高等教育の修学支援新制度における財源は、消費税と国庫負担です。つまり、社会保障費を財源とする社会福祉政策(社会保障政策)として実施されているのが、高等教育の修学支援新制度であるということができます。

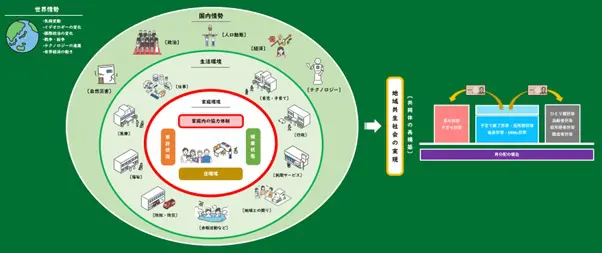

図表4は私たちを取り巻く環境を示す概念図ですが、この国では、少子化が今後も続くと予想されています。人口動態という環境の変化が私たちの暮らしに影響を与えると考えられた結果、「高等教育の修学支援新制度」が生まれた、という社会的な背景が見て取れます。

一方、住民税非課税世帯とそれに準ずる世帯の学生を支援するという「教育の機会均等」は、児童の権利擁護という考え方をその根底に持ちます。これらは再分配政策としては一定の評価を得られるでしょう。

しかし、現行の制度では所得制限が設けられています。今年の4月から、多子世帯に限り所得制限が撤廃されるというのは、少子化対策をしたいのか、教育の機会均等を確保したいのか、政策論としてはどちらを重視しているのかが定かではありません。つまり、社会保障費という財源の問題と絡めて、バランスを取ろうとしていることが伺えます。

図表4

※筆者作成

まとめ

第2次トランプ政権が始動し、政府効率化省(DOGE)が発足しました。そのなかで、これまで実施されてきた社会福祉政策に関する予算が削減されていくようです。

行き過ぎた社会福祉予算が見直され、そのカウンターとして真逆のイデオロギーへ揺り戻しが起こると考えられます。このイデオロギーの変化の波はアメリカを超えて、遠い日本にも到達するかもしれません。

そのとき、高等教育の修学支援新制度はどのように形を変えていくのか……。「こども家庭庁をなくしたほうがよい」という声は一定数あるようですが、その一方で児童の権利擁護を重視する声も大きくなっています。

今後は中間層の声が政治に反映されやすくなると考えられますが、今のところ、困っている人に対する支援に力を注ぐ傾向が強いようです。

高等教育の修学支援新制度は、社会福祉的な切り口をベースに、経済格差の問題、ひいては教育の質について、今後大きな議論を呼ぶことになるかもしれません。今後の動向に注目しましょう。

出典

文部科学省 高等教育の修学支援新制度

文部科学省 令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化に係るFAQ)

執筆者:重定賢治

ファイナンシャル・プランナー(CFP)