結婚前に貯めたお金が500万円……離婚したらこのお金も財産分与しなくてはいけないの?

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士、管理業務主任者、第一種証券外務員、内部管理責任者、行政書士

外資系証券会社、銀行で20年以上勤務。現在は、日本人、外国人を対象とした起業家支援。

自身の親の介護、相続の経験を生かして分かりやすくアドバイスをしていきたいと思っています。

離婚件数の推移

せっかく縁があって夫婦になっても、離婚という結果になってしまうことがあります。離婚の原因としては、性格の不一致や、配偶者の異性関係、モラハラを含むドメスティックバイオレンス、経済的なこと、子どもの教育の考え方の違い、配偶者の親族と合わないなどさまざまあります。

一方にのみ原因がある場合もあるでしょうし、両方に原因がある場合もあると思います。また、短期で見切りをつけることもありますし、子どもが社会人になってから離婚する、熟年離婚もあると思います。

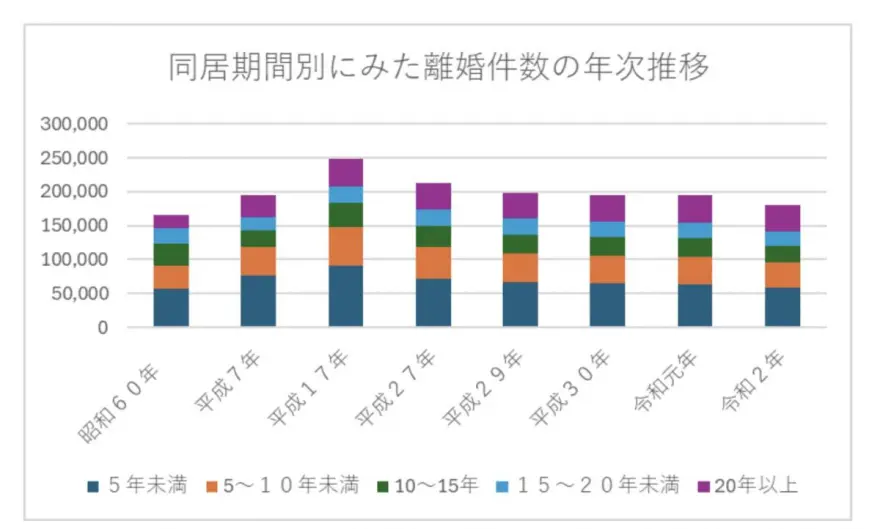

離婚件数は、どのように推移をしていったのでしょうか。

離婚件数は、昭和39年(1964年)以降、毎月増加を続けましたが、昭和59年(1984年)以降、減少しました。平成に入り再び増加しましたが、平成14年(2002年)の28万9836組をピークに減少傾向が続いています。

令和2年の離婚件数は19万3251組で、前年の20万8496組より1万5245組減少しています。離婚率(人口千対)は1.57で、前年の1.69より低下をしています※1。

(厚生労働省「令和2年(2020) 人口動態統計月報年計(概数)の概況/5 離婚」参考に筆者作成)

財産分与とは

財産分与は、離婚した一方が、他方に対して財産の分与を請求できる制度です。財産分与の性質として以下のことが挙げられますが、特に以下の(1)が基本であると考えられています。

(1) 夫婦が共同生活を送る中で形成した財産の公平な分配

(2) 離婚後の生活保障

(3) 離婚の原因を作ったことへの損害賠償

財産分与の対象となる財産は、実際に夫婦の協力によって形成されたものが対象です。例えば、婚姻中に夫の収入で土地建物を購入して夫単独の名義になっていても、妻が家事等を分担し夫を支えて生活していたときは、その土地建物は実質的には夫婦で共同して形成した財産といえます。

財産分与の額は、夫婦の財産の清算を基本として、上記の(2)と(3)の要素も考慮しながら、まずは当事者間の協議によって金額を決めます。そして当事者間で協議が調わないときや協議できないときは、家庭裁判所に調停または審判を申し立てられます。

家庭裁判所の審判では、夫婦が共働きをしている場合と、夫婦の一方が専業主婦(夫)である場合のいずれでも、夫婦の財産を2分の1ずつにするように命じられることが多いようです。

財産分与は、離婚までに協議をしておき、離婚と同時に財産分与することも、離婚をしてから財産分与を請求することもできますが、離婚から2年を経過すると、家庭裁判所に申し立てをできなくなるので注意が必要です※2。

まとめ

冒頭の相談者が貯めた500万円の貯金は、夫婦が協力して築いた財産とはいえません。夫婦のそれぞれが保有している財産なので、財産分与の対象とはなりません。

ただし、500万円の貯金に結婚後の貯金が混在してしまっている場合は、財産分与の対象となってしまうことがあります。そうならないためには、個人で貯めた貯金の口座はしっかりと管理して、夫婦が協力して築いた財産と混在しないように分けておくようにしましょう。

出典

(※1)厚生労働省 令和4年度 離婚に関する統計の概況 結果の概要 (1)離婚件数の年次推移

(※2)法務省 財産分与

厚生労働省 令和2年(2020) 人口動態統計月報年計(概数)の概況/5 離婚

執筆者:篠原まなみ

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士、管理業務主任者、第一種証券外務員、内部管理責任者、行政書士