20年後の年金受給額は今よりいくら減りそう? 年金破綻ってあり得るの?

そこで、20年後の年金額はどうなっているのか、また年金制度の破綻はあり得るのか考察してみます。

行政書士

◆お問い合わせはこちら

https://www.secure-cloud.jp/sf/1611279407LKVRaLQD/

2級ファイナンシャルプランナー

大学在学中から行政書士、2級FP技能士、宅建士の資格を活かして活動を始める。

現在では行政書士・ファイナンシャルプランナーとして活躍する傍ら、フリーライターとして精力的に活動中。広範な知識をもとに市民法務から企業法務まで幅広く手掛ける。

20年後の年金額は減少している可能性が高い

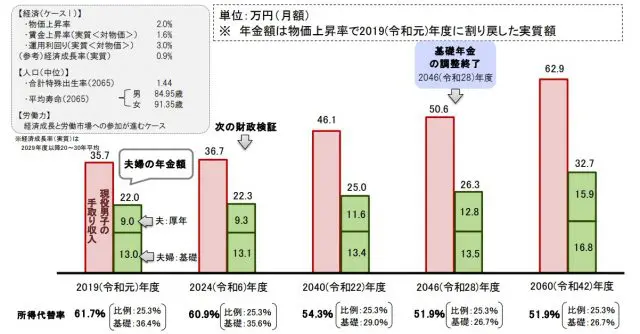

厚生労働省の「2019(令和元)年財政検証結果のポイント」では、経済成長と労働市場への参加が進み、物価上昇率2%、賃金上昇率1.6%など一定の条件の場合、平均的な夫婦2人が受け取る年金額は、2040年度で25万円となり、2019年度時点の22万円から3万円ほど増加するとされています。

しかし、所得代替率(賞与を含む現役世代の手取収入と比較した年金支給額の割合)は61.7%から54.3%に下がり、実質的には年金額が減少する見込みです。

出典:厚生労働省 「2019(令和元)年財政検証結果のポイント」

現在の日本の状況を踏まえると、将来的な労働人口の増加や賃金上昇率1.6%というのは現実的とは言い切れないため、実際には年金額は減額となる可能性も高いでしょう。

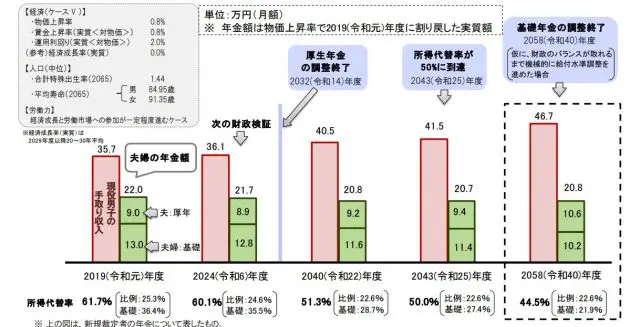

また、上記の想定よりも経済成長などが進まず、物価上昇率や賃金上昇率がいずれも0.8%と低いケースでは、2040年度の年金額は2019年度時点よりも1万2000円下がり、20万8000円となります。この場合の所得代替率は51.3%で、年金額が大きく減少しているといえます。

出典:厚生労働省 「2019(令和元)年財政検証結果のポイント」

今後の経済動向や社会情勢によって、年金はさらに減額となる可能性も決して低くはないため、20年後の年金支給額は今よりも減少すると考えておいた方がよさそうです。少なくとも所得代替率で考える限りは、実質の年金支給額は現時点と比べて減少する可能性が高いでしょう。

年金制度の破綻は起こり得るのか

年金の破綻をどう定義するのかにもよりますが、制度が消滅するという意味合いであれば、破綻は考えにくいでしょう。なぜなら、年金保険料を引き上げる、支給額を減額する、支給開始時期を遅くするなどの調整ができるからです。

実際、年金の保険料は年々上がってきていましたし、過去には60歳だった年金の支給開始年齢は、現在では原則65歳からと引き上げられています。さらに、いざとなれば老後保障などと銘打って税金を投入し、年金という制度を維持していくことは可能です。

また、年金制度がなくなると、国民から大きな反発が起こるでしょう。その上で生活保護受給者が急増した場合、国や自治体の負担がさらに増えることも想定されます。国は今後も年金制度という枠組みは残そうとするはずで、制度が完全に消滅するという意味での破綻は起こりづらいと考えられます。

ただし、年金だけでは老後の生活ができないという意味での破綻であれば、その可能性は十分にあります。夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額は、2022年4月分からは月額で約22万円です。夫婦2人で安心して生活できるだけの支給額かといえば、心もとない金額と言わざるを得ません。

前述した国の試算から、今後の支給額がさらに減少していく可能性が高いことを踏まえると、年金だけで生活できないという意味での将来的な破綻は起こり得る状況といえます。

将来的に年金は今より1万円以上減ることも

経済成長や劇的な労働人口の増加など、何らかの大きな変化が起こらない限り、年金は今後も支給額が減少して、20年後には1万円以上の減額となる可能性があるほか、実質的な支給額は現役世代の収入の半分程度となることも想定されています。

国の制度としての年金が破綻することは考えづらいですが、年金だけでは老後の生活ができなくなるといった意味での破綻が起こる可能性は、決して低いとは言い切れません。

20年後、30年後に年金を受け取る現役世代は、年金について過度に期待せず、資産形成など老後に向けた自助努力を若いうちから行うことが必要でしょう。

出典

厚生労働省 2019(令和元)年財政検証結果のポイント

日本年金機構 令和4年4月分からの年金額等について

執筆者:柘植輝

行政書士