対象は50歳未満! 国民年金保険料が払えない場合の保険料納付猶予制度 (2)

申請して保険料納付の猶予が認められると、年金の受給においては、どのように扱われるのでしょうか。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

専門は公的年金で、活動拠点は横浜。これまで公的年金についてのFP個別相談、金融機関での相談などに従事してきたほか、社労士向け・FP向け・地方自治体職員向けの教育研修や、専門誌等での執筆も行ってきています。

日本年金学会会員、㈱服部年金企画講師、FP相談ねっと認定FP(https://fpsdn.net/fp/yinouchi/)。

納付猶予を受けると老齢基礎年金はどうなる?

保険料の納付猶予を受けるためには、市区町村役場にある国民年金窓口への申請が必要です。そして、納付猶予が認められた期間については、10年(120月)以上必要とされる老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。10年ない場合は、年金は1円も受給できませんので、受給資格を満たすための意味はあるでしょう。

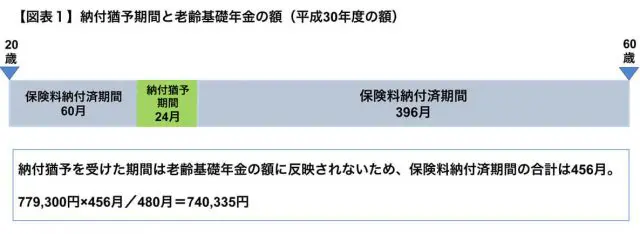

ただし、この納付猶予を認められた期間については、480月納付すれば満額(平成30年度:779,300円)受給できることとなっている老齢基礎年金の額には反映されず、納付猶予期間の年金は0円で計算されます(【図表1】の例)。猶予期間の分は年金額が少なくなるでしょう。

障害基礎年金や遺族基礎年金の保険料納付要件にも影響

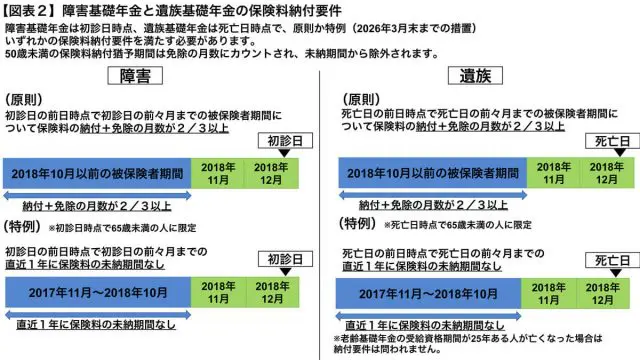

一方、病気やケガで障害が残った場合の障害基礎年金や、自身が死亡した場合に一定の遺族が受ける遺族基礎年金については、障害のある自身、あるいは亡くなった自身の保険料の納付要件があります(【図表2】)。

【図表2】のように、それぞれ受給のためには一定の保険料納済付期間や保険料免除期間が必要ですが、保険料の納付猶予を受けた期間も免除期間に含めて納付要件を判定することになります。

もし、納付猶予を受けられるにもかかわらず、納付猶予の申請をせず、保険料も納めていないと未納期間となり、未納期間が多いと、老齢基礎年金や障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できなくなることがありますので、納付猶予の対象になる場合、その申請手続だけは忘れずに行っておく必要があるでしょう。

猶予を受けた保険料は後から納めることができる!

納付猶予を受けている間は収入が少ないかもしれませんが、後になって収入が増え、保険料を納めることができようになることもあるでしょう。猶予を受けた期間の保険料については、10年以内であれば、後から納めることが可能です(追納制度)。

追納の時期によっては、本来の保険料の額に加算がされた保険料の額になりますが、追納した場合は、納付猶予だった期間は保険料納付済期間となり、老齢基礎年金の額に反映されることになります。

【図表1】の場合、猶予された24月分の保険料を追納すれば、480月全て保険料納付済期間となり、満額779,300円(779,300円×480月/480月で計算)の老齢基礎年金が受けられることになるでしょう。

Text:井内 義典(いのうち よしのり)

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー