年収600万円の夫と扶養内パート妻の「年金額」の合計っていくらくらいですか? 年金が少ないなら、妻は「扶養を抜けて」もっと働いたほうがいいですか?

社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、FP相談ねっと認定FP、公的保険アドバイザー、相続診断士

大学卒業後、公務員、専業主婦、自営業、会社員、シングルマザーとあらゆる立場を経験した後、FPと社会保険労務士の資格を取得し、個人事業主から社会保険労務士法人エニシアFPを共同設立。

社会保険労務士とFP(ファイナンシャルプランナー)という二刀流で活動することで、会社側と社員(個人)側、お互いの立場・主張を理解し、一方通行的なアドバイスにならないよう、会社の顧問、個別相談などを行う。

また年金・労務を強みに、セミナー講師、執筆・監修など首都圏を中心に活動中(本名は三角桂子)。

目次

パートも適用拡大で社会保険に加入する人が増える

適用事業所で働く人で、パートやアルバイトといった短時間労働者が、一定の要件を満たすと、社会保険(厚生年金保険・健康保険)の加入対象になります。現在、2024年10月からは社会保険に加入している従業員51人以上の会社では扶養から外れて社会保険に加入となっています。

適用拡大によって新たに社会保険に加入する短時間労働者は、次の要件をすべて満たす人です。

1 1週間の所定労働時間が20時間以上

2 月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)

3 2ヶ月を超えて継続して雇用される見込みがある

4 学生でない

Aさんの妻が働いている会社規模が上記要件に該当していると、扶養を抜け、自身で社会保険に加入することになります。仮に、夫の扶養から抜けたくないといった場合、働き方を変えて週20時間未満にしないといけません。

Aさん夫婦は45歳の同級生です。Aさんは現在、年収600万円、妻は結婚後、夫の扶養内でパートをしています。将来の年金受給を考えると、扶養内と扶養外とどのように変化するのでしょうか。

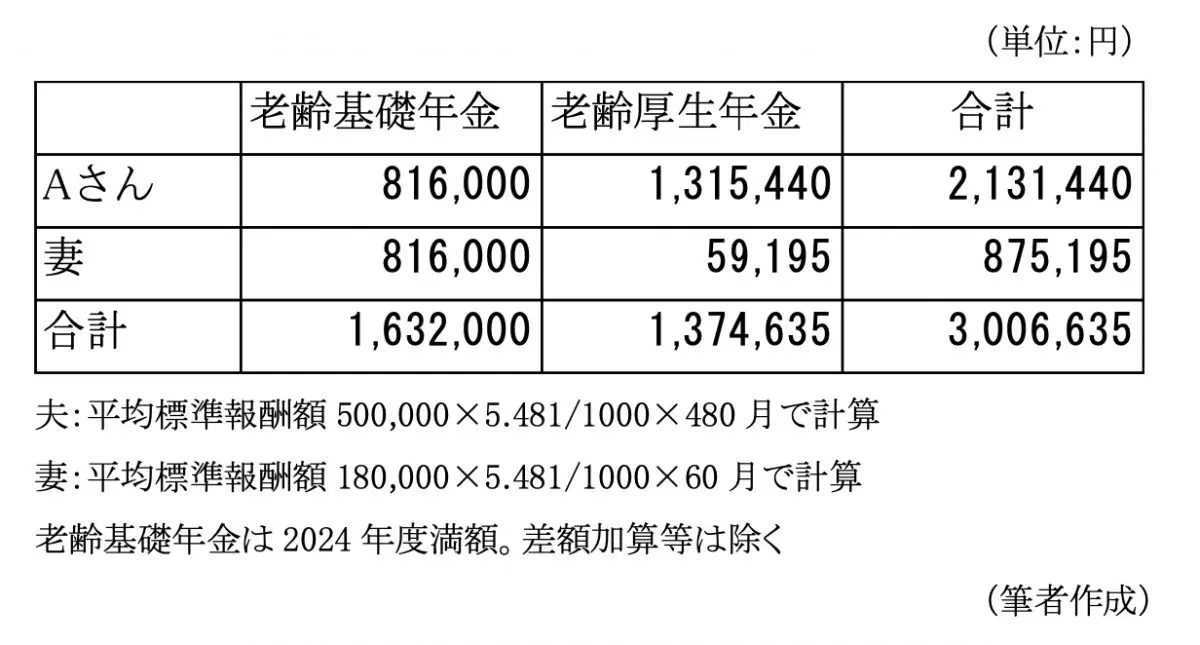

ケース1:いままでどおり、夫の扶養内で働いた場合

Aさんの扶養のまま働き続けた場合、51人以上の会社では週20時間以上働けません。給与の全額が手取りとなりますが、妻は、国民年金の第3号被保険者であるため、将来受け取る年金は老齢基礎年金のみです。この場合、将来受け取る年金額を試算してみましょう。

妻は、結婚前に働いていた厚生年金があり、結婚してからはAさんの扶養に入りながら、パートしています。現在の手取りは働いた分を全額受け取れますが、将来の厚生年金は増えません。

社会保険に加入することで、高齢期に手厚い年金を受け取れます。妻の収入から社会保険料が控除されますが、保険料は事業主と折半です。

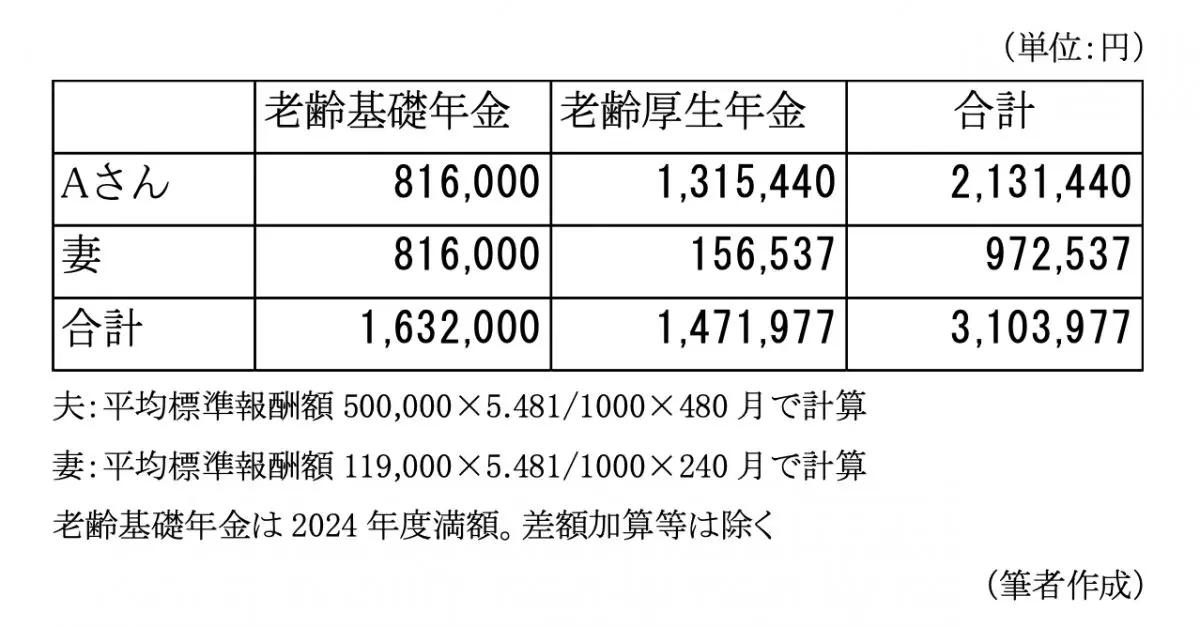

ケース2:会社の規模で夫の扶養から抜けて社会保険に加入する

適用拡大によって、いままでと同じ収入でも社会保険に加入した場合、夫の扶養から外れ、妻自身で社会保険に加入します。そのため、手取りは社会保険が天引きされるので、少なくなります。

前段と比べてみましょう。

妻が標準報酬月額9万8000円で180月働いた場合、将来の年金は9万7000円増やせます。年金は終身で受け取れるので、人生100年時代から働けなくなった時の備えとなります。

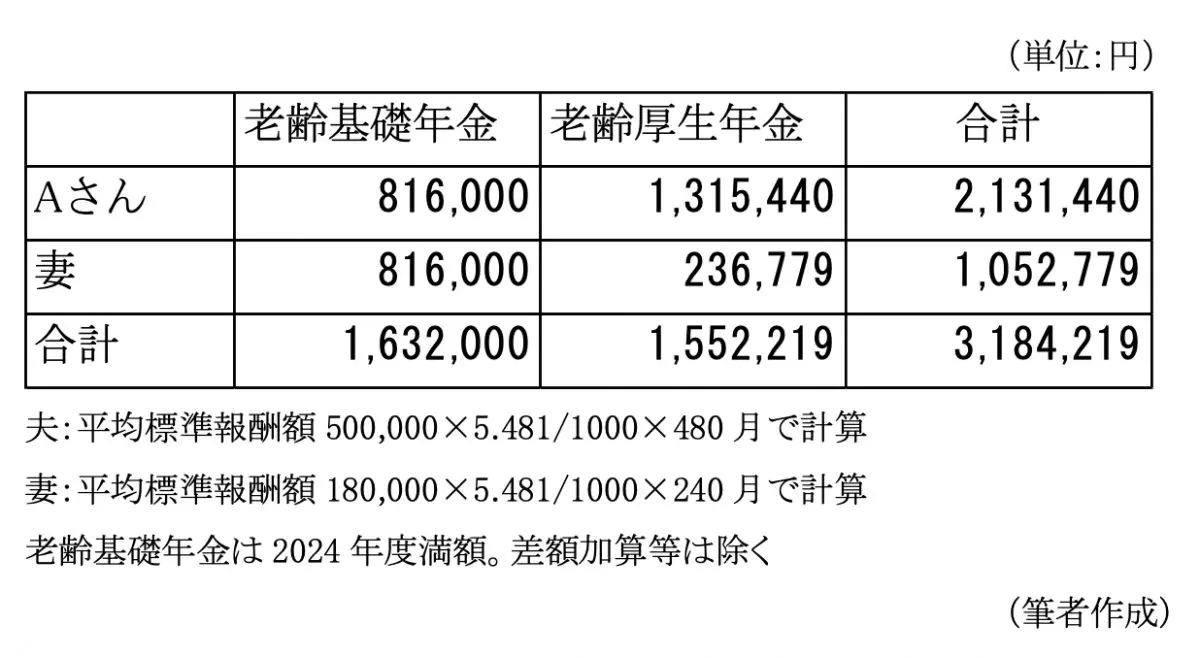

ケース3:フルタイムで働き、収入も年金も増やす

夫の扶養から外れるのであれば、パートではなく、フルタイム(正社員)で勤務し、収入も年金も増やすという選択肢もあります。

妻は結婚前と同じ収入で働いた場合、年金額は約18万円増えます。年額18万円を多いと思うか少ないと思うかはその人によって変わりますが、仮に65歳から90歳まで25年間受け取る場合では450万円違ってきます。

まとめ

年金制度は5年に1度、定期健康診断を行い、年金財政の健全性を検証しています。これを財政検証といいます。人口構造や経済状況等をシミュレーションし、おおむね100年という長期間の将来の見通しを作成しています。

適用拡大によって、夫の扶養内で働いている人は自身で社会保険に加入するように制度が変わってきています。社会保険に加入すると年金だけではない、手厚い保障を受けられます。家庭内の事情もありますが、働けるのであれば、夫の扶養を抜けて働くことを検討してみてはいかがでしょうか。

出典

厚生労働省 社会保険適用拡大 特設サイト

執筆者:三藤桂子

社会保険労務士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、FP相談ねっと認定FP、公的保険アドバイザー、相続診断士