物価が高くて生活が大変! 税金を減らすため、所得税の基礎控除を引き上げる方法はありますか?

ファイナンシャル・プランナー。

ライフプラン・キャッシュフロー分析に基づいた家計相談を得意とする。法人営業をしていた経験から経営者からの相談が多い。教育資金、住宅購入、年金、資産運用、保険、離婚のお金などをテーマとしたセミナーや個別相談も多数実施している。教育資金をテーマにした講演は延べ800校以上の高校で実施。

また、保険や介護のお金に詳しいファイナンシャル・プランナーとしてテレビや新聞、雑誌の取材にも多数協力している。共著に「これで安心!入院・介護のお金」(技術評論社)がある。

http://fp-trc.com/

目次

基礎控除の引き上げ(所得税)

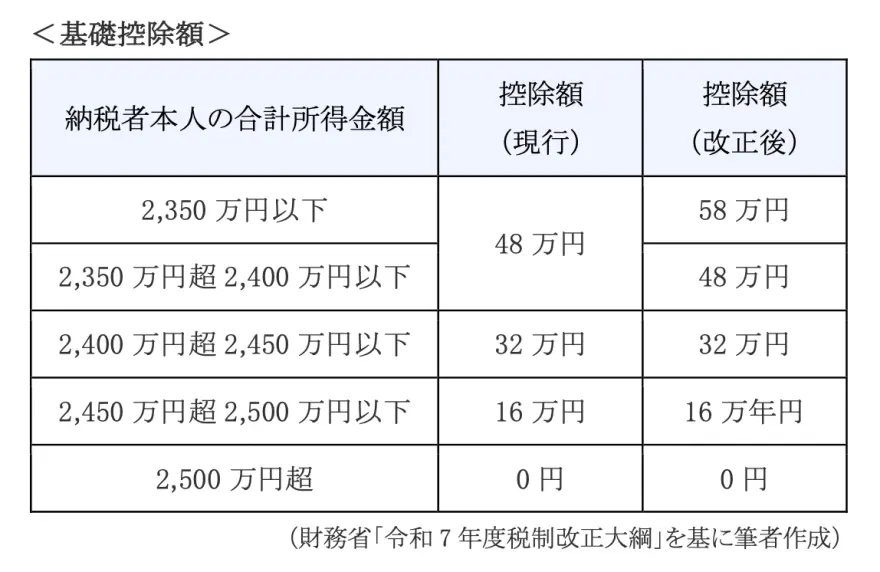

確定申告や年末調整において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引ける所得控除の1つに基礎控除があります。現行、基礎控除の額は、納税者本人の合計所得金額に応じて0円(合計所得金額が2500万円超)から48万円(2350万円以下)となっています。

基礎控除の額は定額であるため、物価上昇で実質的に税負担が増えるといった問題がありました。改正により、所得税から合計所得金額2350万円以下の控除額が48万円から58万円に引き上げます。この改正は所得税に適用されますが、給与等および公的年金等の源泉徴収については、2026年(令和8年1月1日)以後に支払うものから適用されます。

なお、住民税の改正は実施されない予定です。

給与所得控除の引き上げ(所得税・住民税)

給与所得控除額は給与収入額から差し引ける必要経費です。給与収入額から給与所得控除額を差し引いた金額が給与所得になります。この給与所得控除額は、給与収入額に応じて自動的に決まります。改正により、2025年(令和7年)分以後、給与所得控除について、55 万円の最低保障額が 65 万円に引き上げられる予定です。

これにより、会社員などの給与所得者は、所得税が課税されない給与収入額が103万円から123万円(給与所得控除65万円+基礎控除58万円)まで拡大されます。

この改正に伴い、(1)給与所得の源泉徴収税額表(月額表、日額表)、(2)賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表、(3)年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表等の見直しも行われますが、(1)(2)の見直しは、2026年(令和8年)1月1日以後に支払うべき給与等について適用されます。

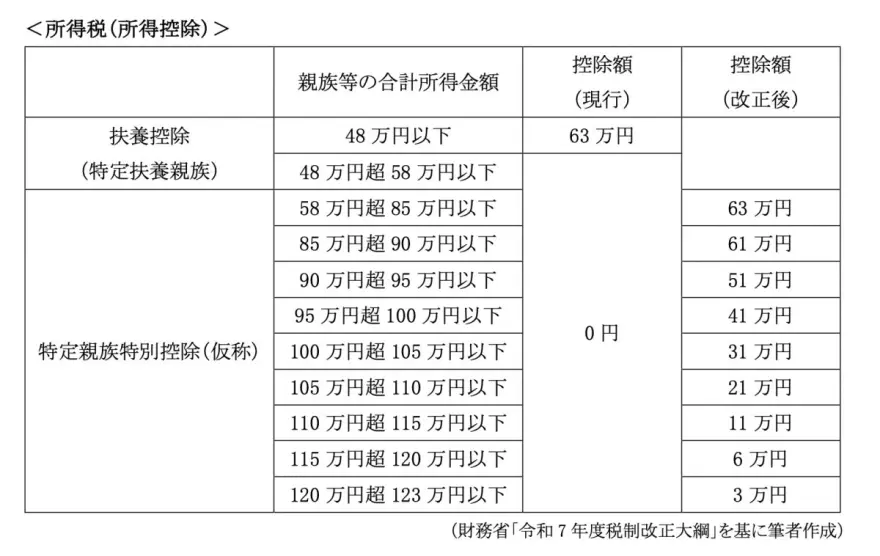

特定親族特別控除(仮称)の創設(所得税・住民税)

現行、19歳から22歳までの大学生年代の子どものアルバイト収入が103万円超あると親の扶養から外れ、親が特定扶養控除63万円を受けられなくなるので、子どもはアルバイト収入が103万円以下になるように就業調整をしていました。

改正後、所得税の控除額引き上げに合わせ、大学生年代の子の年収123万円まで、特定扶養控除(63万円)の対象となります。

特定親族特別控除(仮称)の新設により、対象となる親族等の収入が増加した場合でも、段階的に控除額が減る仕組みになります。

大学生年代の子の合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、親が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられます。合計所得金額が85万円を超えた場合でも、123万円(給与収入188万円相当)以下において所得額に応じて段階的に親が控除を受けられる仕組みに変わる予定です。

この見直しは、2025年(令和7年)分の所得税に適用されます。また、控除額が一定額以上の場合には、給与等および公的年金等の源泉徴収の際に適用できることとされ、2026年(令和8年)1月1日以後に支払うべき給与等または公的年金等からとなります。

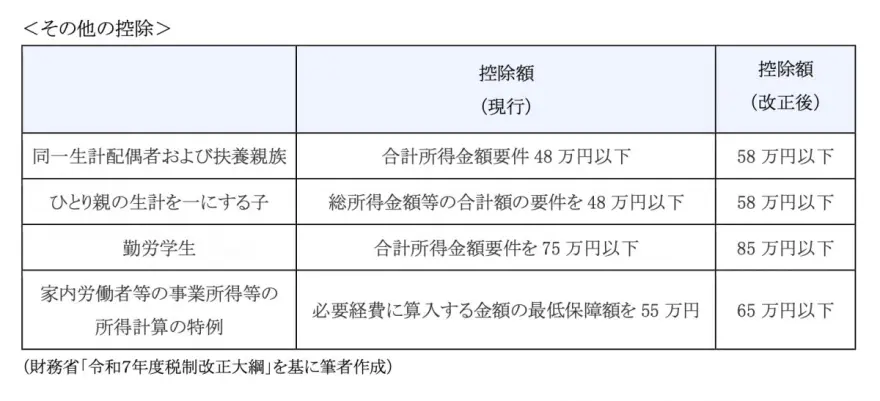

基礎控除、給与所得控除の見直し、特定親族特別控除(仮称)の創設に伴う所要の措置

具体的には以下の見直しが行われます。

●同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件を 58 万円以下(現行:48 万円以下)に引き上げる(所得税)

●ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等の合計額の要件を 58 万円以下(現行:48 万円以下)に引き上げる(所得税・住民税)

●勤労学生の合計所得金額要件を 85 万円以下(現行:75 万円以下)に引き上げる(所得税・住民税)

●家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額を 65 万円(現行:55 万円)に引き上げる(所得税)

以上、紹介したなかにご自身が対象となる制度がある場合は、積極的に活用しましょう。

出典

財務省 令和7年度税制改正大綱

自由民主党本部 経済成長と豊かさが実感できる税制へ 令和7年度与党税制改正大綱を決定

国税庁 No.1100 所得控除のあらまし

執筆者:新美昌也

ファイナンシャル・プランナー。