母が家を出て5年、連絡は一切なく行方不明です。母の口座に貯金がそのまま残っているのですが、母の許諾がないと動かせないのでしょうか?

FP事務所ライフブリュー代表

CFP®️認定者、FP技能士1級、証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー、終活アドバイザー協会会員

大手電機メーカーで人事労務の仕事に長く従事。社員のキャリアの節目やライフイベントに数多く立ち会うなかで、お金の問題に向き合わなくては解決につながらないと痛感。FP資格取得後はそれらの経験を仕事に活かすとともに、日本FP協会の無料相談室相談員、セミナー講師、執筆活動等を続けている。

不在者財産管理人の選任

冒頭のご相談にある、母親が行方不明、つまり生死が不明の状態が続くと、そのままでは母親の貯金を他の家族が勝手に動かすことはできません。

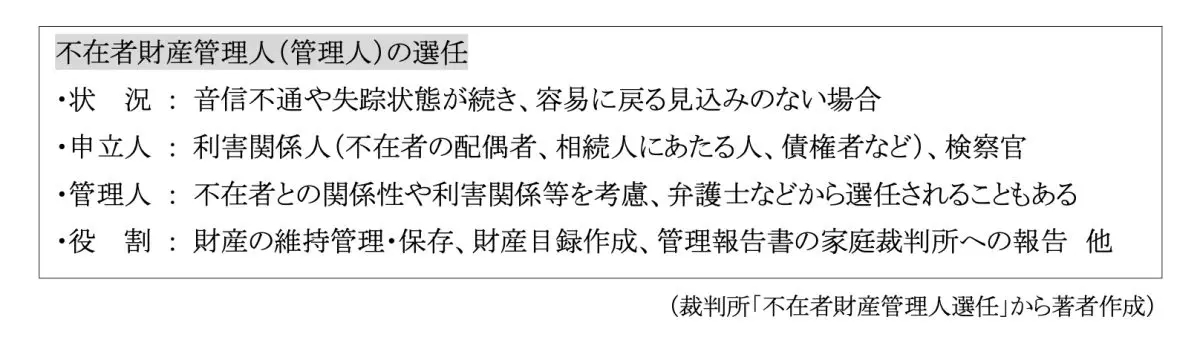

そのような状態になったときにまず必要なのが、「不在者財産管理人」の選任です。家族など利害関係人が家庭裁判所に申し立てることで、不在者の財産を保全・管理する人を選任できます(※1)。

図表1

管理人の主な役割は財産の管理・保存なので、行方不明者の預金などの財産を勝手に処分や使用はできません。選任しただけでは、本来の管理者の権限を越えているのです。

管理人が家庭裁判所から「特別な事情」として許可を得て初めて、預金の払い戻しのほか、不動産の売却、保険金の解約などが可能になります。これを、「権限外行為許可」といいます。

行方不明者の「生死」の扱いとは?

貯金を含めた母親の財産を、もう死亡したものとして遺産分割したい場合はどうすればよいのでしょうか。相続を開始するには、法的に死亡とみなされる必要があります。

実は、行方不明の状態が7年以上続いた場合、家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てを行うことができます。認められると、その人は法律上「死亡した」とみなされ、相続などの手続きが可能になります。また、このようなケースを「普通失踪」と呼びます。

戦争や船舶の沈没、震災などの災害に遭遇して消息不明になった場合は、「危難失踪」として1年で失踪宣告が可能です(※1)。失踪宣告により相続が開始され、通常の相続と同様に遺産分割や不動産の名義変更などが可能になります。

では、行方不明の間に配偶者や親族が亡くなり、不在者が相続人(相続を受ける人)の立場になった場合はどうすればよいのでしょうか?

遺産分割には相続人全員の意思確認が必要なため、相続人の一人が行方不明では遺産分割協議が開始できません。この場合は、前述の「不在者財産管理人」を選任し家庭裁判所の許可を得ることで、行方不明者に代わり遺産分割協議に参加させることができます。

失踪宣告後に本人が現れた場合

失踪宣告後に本人の生存が分かった場合、どうなるのでしょうか?

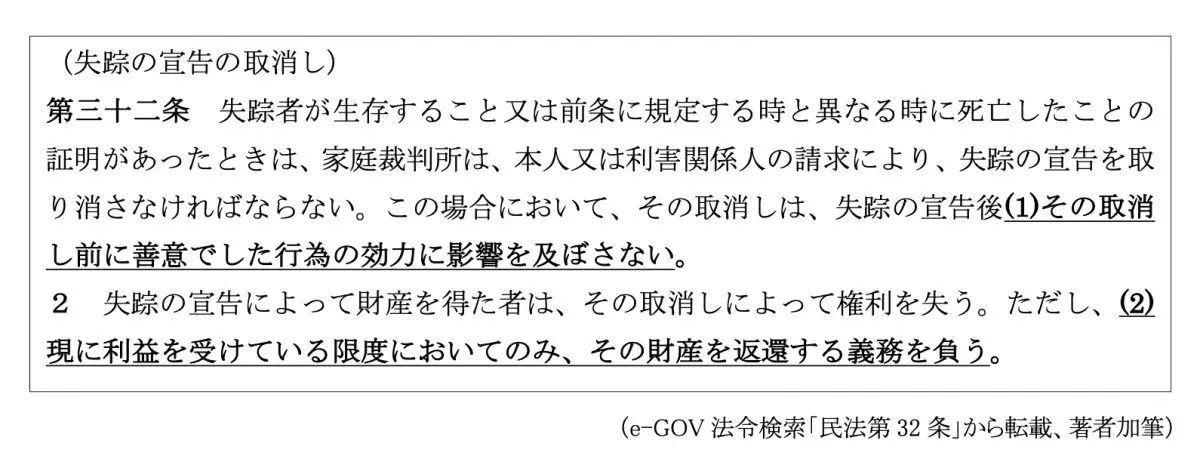

この場合は、不在者だった本人または配偶者や相続人などの利害関係人が、家庭裁判所に「失踪宣告の取消」審判の申し立てをし、失踪宣告を取り消す審判を受ける必要があります(※2)。

図表2

一度死亡とみなされてしまうと、失踪宣告の取り消しをしないと、たとえ生活できていても法的には死亡したままのため、戸籍も住民票も自動的には復活しません。

もし、母親の失踪宣告が取り消されると、相続はなかったことになるため、本来は受け取った貯金などの財産を本人に返還しないといけません。ただし、図表2の条文の下線(1)にあるように、善意の行為(生存を知らなかった)である限り、原則としてすでに行われた相続や財産の分配は有効となります。

例えば、失踪宣告により母親から相続した美術品を第三者に譲渡していた場合、関係者全員が母親の生存を知らなかったなら、その取引は有効であり、母親に返還する必要はありません。

ただし、下線(2)で「現に利益を受けている限度でのみ返還義務を負う」とあるように、まだ手元に残っている財産や、相続した貯金を消費に回していたような場合は、現に利益を受けているとして、その分について返還する必要があるということです。

相続以外で発生する手続きや影響

失踪宣告された場合、相続や財産管理以外にもさまざまな影響や手続きが発生します。

戸籍・住民票に死亡が反映され、関係する行政窓口に届け出ることで、国民健康保険料・介護保険料の見直しや遺族年金受給などの社会保険関係の申請、また準確定申告や住民税等の税務関係の手続きが考えられます。

家族が突然行方不明になった場合、その人の資産や法的地位は、民法に基づいて慎重に扱われます。そのため、不在者財産管理者の申し立てや失踪宣告には、数ヶ月から年単位の時間が必要です。

当然ながら不在者の安否が最大の懸案ですが、財産にかかるこれらの手続きに臨む際は、裁判所とのやり取りや弁護士への依頼が必要なケースもあり、心労の中で多くの時間と労力がかかります。

制度を正しく理解し心構えしておくことが、家族の不安と負担の軽減につながることでしょう。

出典

(※1)最高裁判所 3. 行方不明者に関する審判/審判手続一覧

(※2)デジタル庁 e-GOV 法令検索 民法 第三十二条 (失踪の宣告の取消し)

執筆者:伊藤秀雄

FP事務所ライフブリュー代表

CFP®️認定者、FP技能士1級、証券外務員一種、住宅ローンアドバイザー、終活アドバイザー協会会員