雇用保険は「失業手当」だけじゃない? 「出産」や「再就職」にも使える?

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

明治大学法学部法律学科を卒業後、金融機関にて資産運用業務に従事。

ファイナンシャル・プランナー(FP)の上級資格である「CFP®資格」を取得後、2007年に開業。

子育て世帯や退職準備世帯を中心に「暮らしとお金」の相談業務を行う。

また、全国商工会連合会の「エキスパートバンク」にCFP®資格保持者として登録。

法人向け福利厚生制度「ワーク・ライフ・バランス相談室」を提案し、企業にお勤めの役員・従業員が抱えている「暮らしとお金」についてのお悩み相談も行う。

2017年、独立行政法人日本学生支援機構の「スカラシップ・アドバイザー」に認定され、高等学校やPTA向けに奨学金のセミナー・相談会を通じ、国の事業として教育の格差など社会問題の解決にも取り組む。

https://fpofficekaientai.wixsite.com/fp-office-kaientai

制度の全貌を理解しているからこそ、どうすべきかが事前に分かる

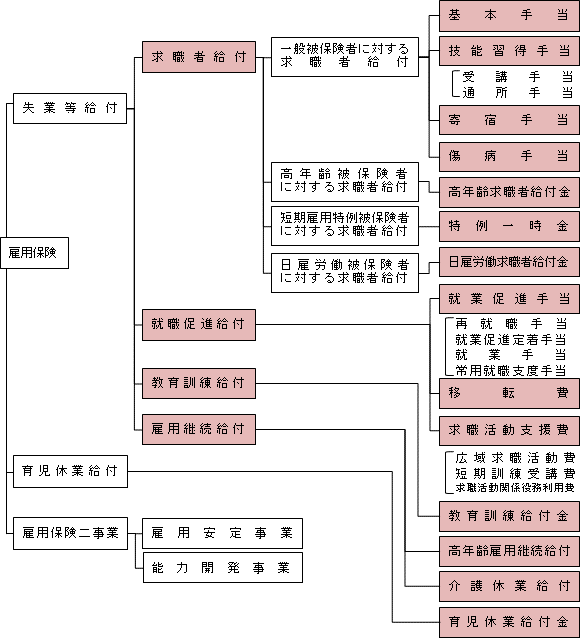

図表1は、雇用保険制度の概要を示したものです。

新入社員や入社3年目など、社会に出て間もない方はいま一つピンとこないかもしれませんが、入社すると雇用保険に加入します。学生の頃、アルバイトなどで雇用保険に加入していた方もいるかもしれませんが、それでも「雇用保険制度自体あまりなじみがない」と感じている方も多いのではないでしょうか。

雇用保険は労働者のためのセーフティーネットで、例えば、失業した場合に支給される、いわゆる「失業手当(基本手当)」や、育児休業を取得した時に支給される「育児休業給付金」などがあります。

とはいえこのような理解は「雇用保険制度の各論について知っている」という意味に過ぎず、キャリア形成や人生設計(ライフプラン)においてはあまり意味をなしません。このため、もう少し大きな枠組みで全体像を把握し、個別の制度についてアプローチしていく必要があります。

図表1

出典:厚生労働省 ハローワークインターネットサービス「雇用保険制度の概要」

雇用保険制度の全体像を理解する際、図表1にあるように「失業等給付」と「育児休業給付(育児休業等給付に変更)」という2つの大きな枠組みがあることを知っておく必要があります。

大まかにいうと、失業等給付は、働くことに何らかの支障が生じたことに対する保障です。一方、育児休業給付(育児休業等給付)は、育児をする必要性に対する保障と捉えてください。

この2つの共通点は、「キャリア形成や人生設計を構築するうえでのサポート」といえます。例えば、失業等給付にある「求職者給付」として、職を失った場合に支給される「基本手当(俗に言う失業手当)」があります。これは「失業」というライフイベントに対する保障で、転職や退職に関係する項目といえます。

また、労働者のスキルアップを目的とした「教育訓練給付」というものがあります。これは労働者の職業能力の向上が目的であるため、キャリア形成に関係する項目になります。

さらに、「雇用継続給付」には、60歳以降で再就職をし、賃金が減った労働者の所得を保障する「高年齢雇用継続給付」があり、老後の人生設計に関わってくる項目といえます。

育児休業給付(育児休業等給付)には、産休後、育児休業を取得した場合に支給される「育児休業給付金」などがありますが、育児期というライフステージに関係する項目です。

このように、雇用保険制度の全体像を理解しておくと、キャリア形成の面でどのような保障があるか、人生設計(ライフプラン)を構築するうえでどのような保障が活用できるか、といった事前の対策を自分で立てられるようになります。

つまり、人生を生きていくうえで、「この場合はこうする」といった打ち手を瞬時に打ち出すことができるように全貌を理解しておく必要があるということです。

制度の全体像をつかむからこそ、個々の制度の意義が見えやすくなる

このような視点を持っておくと、前回の記事で取り扱った「育児時短就業給付金」の意義が見えてきます。

育児時短就業給付金は4月から始まった新しい制度で、2歳未満の子どもを育てながら時短勤務をする場合、賃金の10%が雇用保険制度から支給されるものです。

先ほどの図表1で、「育児休業給付」に「育児休業給付金」だけが記されていますが、育児時短就業給付金が創設されたことにより、「育児休業“等”給付」という記述になります(他に4月から始まる制度として「出生後休業支援給付金」も含まれる)。つまり、育児休業給付の幅が従来と比べて広がり、育児中の労働者への保障が手厚くなるということです。

この意義は何かというと、子育て支援を強化しているということです。国として子育て世帯の声にある程度真剣に耳を傾けるようになった一つの現れといえます。

このように、制度の全体像をあらかじめつかんでおくと、個々の制度の意義がより明確に浮かび上がってきます。

育児時短就業給付を例にとると「人生設計(ライフプラン)上は、「子育て期」というライフステージにおいて、経済的な支援が充実してきたことにより、結果として子育てがしやすくなる可能性が高まる」という意義を見出せるのではないでしょうか。

まとめ

マネーリテラシーを伸ばすうえで、個々の制度を理解することは重要です。しかし、個々の制度を理解しようとし過ぎるあまり、全体像が把握できなくなり、逆に個々の制度の意義を見失い、判断を誤ることがあります。このようになってしまうことは、マネーリテラシーを身につけるうえでは本末転倒です。

個々の制度の核は何なのか。これを見極めるうえで必要なのが、制度の全貌を理解することでしょう。

出典

厚生労働省 ハローワークインターネットサービス 雇用保険制度の概要

執筆者:重定賢治

ファイナンシャル・プランナー(CFP)