先週退職しました。再就職先の都合で入社は2ヶ月後…… たった2ヶ月ですが、国民年金の加入手続きをしないとどんなことが起こりますか?

本記事で、国民年金に加入しなかった場合の起こりうるリスクと対策について検討してみましょう。

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士、管理業務主任者、第一種証券外務員、内部管理責任者、行政書士

外資系証券会社、銀行で20年以上勤務。現在は、日本人、外国人を対象とした起業家支援。

自身の親の介護、相続の経験を生かして分かりやすくアドバイスをしていきたいと思っています。

年金制度の基本

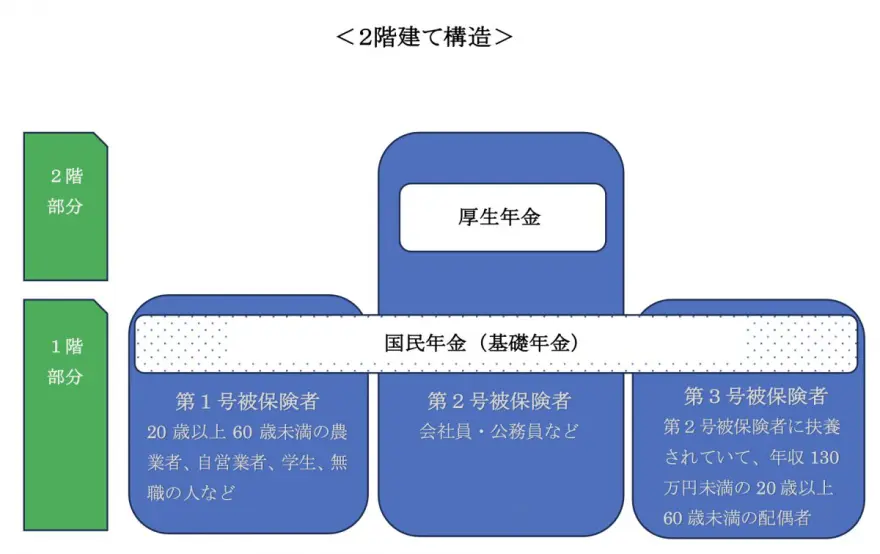

日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務がある国民年金(基礎年金ともいいます)と、会社員・公務員が加入する厚生年金の2階建て構造になっています(図表1)。

図表1

(日本年金機構「知っておきたい年金のはなし」を参考に筆者作成)

会社員だった人が退職した場合は、国民年金に自動的に切り替わらないので、退職日の翌日から14日以内に住所地の市区役所または町村役場で手続きをする必要があります。国民年金加入の手続きをしないで放置しておくと、この期間は未加入(未納)として扱われます(※1)。

未加入(未納)期間があった場合のリスク

未加入(未納)期間があった場合のリスクとしては、次のことが挙げられます。

(1) 将来の老齢基礎年金額が減少する、期間を満たしていないと受給ができない可能性がある

老齢基礎年金は、保険料の納付済期間だけでなく、保険料の免除期間なども合算した受給資格期間が10年以上ある場合に受け取ることができます。受け取りは65歳からです。

年金額の計算は、20歳から60歳になるまでの40年間(480ヶ月)の、国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて変わります。20歳から60歳になるまでの40年間の保険料全額納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることが可能です。

年金額は毎年改正され2025年4月からの満額の年金額は、83万1700円です(1956年4月1日以前生まれの人は、82万9300円)。未納期間があった場合は、将来の年金受給額が減少します(※2)。

(2) 未納期間中に病気やけがで重度の障害をなった場合や亡くなった場合に、障害基礎年金や遺族基礎年金が受給できない

1. 障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求できます。法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは、障害基礎年金が支給されます(※3)。

2. 遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者だった人が、亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなった人の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます(※4)。

「障害基礎年金」も「遺族基礎年金」も国民年金に加入していることが受給条件なので、未加入の間に万が一のことが起こったときは、いずれも受給できなくなります。

(3) 延滞金が発生する

国民年金保険料の未加入期間中に手続きをせずに納付期限が過ぎると、日本年金機構から催告状が届きます、さらにそのままにしておくと督促状が届きます。督促状の指定期限までに国民年金の保険料を納付しなかった場合は、延滞金の支払いが発生します。国民年金保険料の納付期限の翌日から納付日の前日までの日数に応じた延滞金がかかります。

納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日までは、2.4%、納付期限の翌日から3ヶ月を経過する日の翌日以降は。8.7%かかります(※5)。

(4) 納付には時効がある

国民年金の保険料は、納付期限から2年以内であれば納めることができますが、2年を過ぎると、時効により納めることができなくなります(※6)。

リスク回避をするには

2025年度の月額国民年金保険料は、1万7510円です。失業中に納付するのが経済的に厳しい場合は放置せず、保険料免除制度を利用しましょう。申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。免除される額は、「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」があります。メリットは次のことが挙げられます。

(1) 保険料の全額を免除された期間は、老齢年金の受け取りの際、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(税金分)を受け取ることができます。

(2) 保険料免除期間中に、病気やけがで重度の障害や死亡といった不測の事態が発生して、一定の要件に当てはまる場合は、遺族年金や障害年金を受け取ることができます。

(3) 国民年金保険料免除等の承認を受けた期間の保険料については、追納が承認された月の前10年以内の免除等期間について追納が可能です(※7)。

まとめ

次の就職が決まっていて、たった2ヶ月ということで手続きをしないでいると、万が一のことが起こると大きな損失につながります。また、受給資格期間を満たさなくなった場合は、将来年金を受給できなくなったりします。受給資格期間を満たしていても、年金額にも少なからず影響があります。退職後は、速やかに国民年金の加入手続きをしましょう。

出典

(※1)日本年金機構 国民年金に加入するための手続き

(※2)日本年金機構 老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・年金額

(※3)日本年金機構 障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額

(※4)日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)

(※5)日本年金機構 日本年金機構の取り組み(国民年金保険料の強制徴収)

(※6)日本年金機構 Q 保険料を納めなかった期間がありますが、今からでも納めることができますか。

(※7)日本年金機構 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度

日本年金機構 知っておきたい年金のはなし

執筆者 : 篠原まなみ

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP認定者、宅地建物取引士、管理業務主任者、第一種証券外務員、内部管理責任者、行政書士