知っていると安心! 健康保険にある「高額療養費制度」

経済ジャーナリスト

大手新聞社出版局勤務を経て現職。

行政書士、社会保険労務士、宅地建物取引士、資格保有者。

長野県松本市在住。

高額療養費制度とは

この制度は、医療機関での手術や入院、薬局での薬の提供により、窓口で支払った金額が一定額以上になった場合に、その金額を超えた金額が返金される制度で、現在の健康保険制度の中に組み込まれています。かかった医療費が50万円や100万円になると、窓口で支払う金額も10万円を超えてしまいます。

こうした際に患者サイドに立って、自己負担額を軽減する目的で利用されるのが、この「高額療養費制度」です。会社の健康保険のほか、国民健康保険、後期高齢者保険など、健康保険にさえ加入していれば、誰でもこの恩典を受けることができます。

入院などが長期にわたることも念頭におかれ、1ヶ月単位で集計され、支払額の上限が決められています。その月に支払った金額のうち、支払い上限を超えた金額が、約3月後に返金される仕組みになっています。

このためかかった医療費は、原則として患者本人があらかじめ支払う必要があります。ただし、健康保険の診療対象となっているかで高額療養費の支給が決められるため、対象外となる患者の希望で選択した差額ベッドの代金などは、この中に含まれません。これらはすべて自己負担となります。

実際の負担額はどのくらい減る?

では、この高額療養費制度により負担額はどの程度減少するのでしょうか。基本70歳を境に計算式が若干異なりますが、年収に応じて差があり、年収が少ない方ほど自己負担の上限額も低く抑えられています。

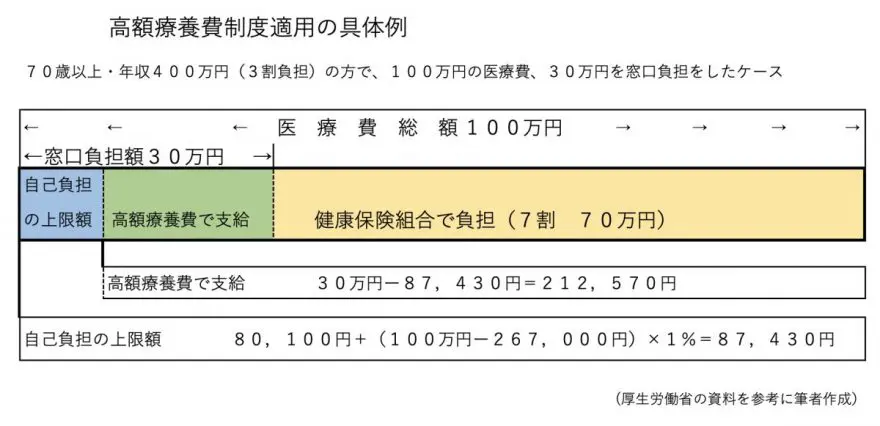

具体例に沿って説明しましょう。年齢が70歳以上で、年収が約400万円あり、通常の窓口負担が3割の方をモデルに考えます。この方が病気にかかり、手術と入院により1ヶ月で100万円の医療費がかかったと仮定します。

【図表1】

この方の窓口負担割合は3割ですので、かかった医療費100万円のうち、3割に相当する30万円を医療機関の窓口で支払います。年収が370万~700万円で、70歳以上の方の自己負担の上限額の計算式にあてはめると、8万7430円になります。

支払った医療費が30万円ですので、その差額分21万2570円が返金されます。健康保険に加入していれば、窓口負担3割の方が100万円の医療費がかかったとしても、実際の自己負担額は9万円弱で済む計算です。

実際に自己負担額の上限が少ない方は、70歳以上で年収が370万円未満であれば、5万7600円です。さらに住民税非課税者であれば、3万5400円で済みます。逆に最も多くなる方は、69歳未満で年収が1160万円以上であれば、25万2600円+αです。αは実際に支払った医療費の額により異なります。年齢と年収に応じて計算式があり、この範囲の金額が自己負担額となります。

複数の医療機関を受診している、家族が同様の受診している、などのケースでは、1ヶ月の医療費が一定額以上になれば「世帯合算」という制度も利用できます。合算することで有利になりますが、家族が同じ健康保険組合に入っていることが条件です。

そのため、家族であっても健康保険組合が別々の場合(例えば、共働き夫婦で、加入する健康保険組合が異なる、同居の親が後期高齢者保険)は、合算はできません。

制度運用上の課題もある

実際に支払った医療費の払い戻しを受けるためには手続きをしなければなりません。まずこの制度自体が、毎月毎月の単位で計算されるため、月単位で申請する必要があります。それぞれ加入している健康保険組合に、申請書を提出します。総合病院などでは、申請書などの手続きも比較的容易に支援してもらえます。入院が長期化している方の場合は、2回目からの申請も簡略にできます。

また、窓口負担した金額については、患者自身で全額立て替える必要があることです。実際に差額分が返金されるまでには、少なくとも3ヶ月程度はかかるため、上記の例に即していえば、3割負担分の30万円分は医療機関にすぐに支払うことになります。そのため、窓口負担分をすぐに準備できない、という方も出てきます。

そのような場合は、加入する保険組合で手続きを行い「限度額適用認定証」の交付を受けられれば、窓口での支払いを上限額だけにすることができます。

さらに、健康保険対象外の医療行為を受けた場合には、この制度は利用できません。保険適用外の各種難病の治療や、適用外の複雑で高度な手術、保険承認のない高価な治療薬の提供を受けようとすると、これらはすべて自己負担です。支払う費用も非常に高額になります。資産が多く多額の医療費の支払いも苦にならない一部の富裕層の方を除き、治療を受けることが簡単にはできません。

健康保険組合の立場としても、高額医療費の支払いのために組合財政の悪化は避けたいとの事情もあり、「何でも保険で!」というわけにもいかないのが実情です。国としても、高度医療に関しての保険適用には慎重姿勢が続いています。

※2023/6/16 記事を一部修正いたしました。

執筆者:黒木達也

経済ジャーナリスト

監修:中嶋正廣

行政書士、社会保険労務士、宅地建物取引士、資格保有者。