物価高にはふるさと納税を活用すべき? 注目される理由やおすすめ返礼品の探し方を解説!

本記事では、ふるさと納税の仕組みを解説した上で、節約につながる返礼品の選び方を紹介します。ふるさと納税を家計の負担軽減のために活用したい人は、ぜひチェックしてみてください。

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、任意の自治体に寄付をすることで、その自治体を応援できる仕組みです。自分の故郷だけではなく、好きな自治体を選んで寄付できます。

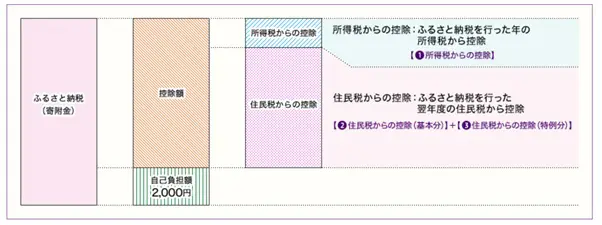

通常の寄付とは異なり、自己負担額2000円を超える部分は、所得税の還付金や住民税が減額される形で戻ってきます。この仕組みをふるさと納税の「控除(一定の金額から差し引くこと)」といいます。

【図表1】

出典:総務省「ふるさと納税ポータルサイト」

ふるさと納税では、寄付のお礼として、その自治体の名産品などの「返戻品」を受け取れるという特徴があります。返礼品の種類は食料品や飲料品、日用品、雑貨、サービス利用券などさまざまです。

つまり自己負担額2000円でお得に買い物をするのと同じような効果があるため、家計の節約につながる方法として注目されているのです。

ふるさと納税には全額控除できる上限額がある

ただし、自己負担額2000円でふるさと納税できる金額、つまり全額控除できる年間上限額(以降、年間上限額)は、その人の収入(所得)や家族構成などによって異なります。

例えば、年収500万円の会社員で独身の人なら、6万1000円が年間上限額となります。

年収・家族構成に応じた年間上限額の目安は、総務省が公開している「ふるさと納税ポータルサイト」や、民間企業が運営する各種ふるさと納税サイトで確認できます。自己負担額2000円の範囲内でふるさと納税したい人は、前もってチェックしておきましょう。

なお、これらのサイトで確認できる年間上限額は、あくまでも目安の金額です。住宅ローン控除や医療費控除などを受ける人、給与所得者以外の人(自営業者、年金生活者など)は、金額が異なることがあるので留意しておきましょう。

返礼品は「普段買っているもの」の中から選ぼう

ふるさと納税を節約につなげるためには、返礼品の選び方が重要です。普段買っている食料品・飲料品や日用品を返礼品として選べば、家計の節約につながりやすくなるでしょう。

一方で、もともと買う予定のなかった返礼品を選ぶと、自己負担額2000円とはいえ、ただの支出増加です。

もちろん高級食材など、普段なかなか買えないものを選んでお得にぜいたくをするのもNGではありません。

しかし前述のとおり、自己負担額2000円でふるさと納税できる金額には、上限があります。そのため、物価高の対策として節約につなげたいなら、普段買っているものの中から返礼品を選ぶことをおすすめします。

ニュースなどで値上げされた商品を調べ、その中から家庭でよく買う商品を選べば、節約効果はさらに高くなるでしょう。

ただし、賞味期限が短いものや要冷蔵・冷凍品、すぐに欲しいものを選ぶ際は、注意が必要です。ネット通販などと異なり、受取時期を指定できない自治体は比較的多くあります。

トイレットペーパーやティッシュペーパーなどの日用品や、調味料、油、缶詰などを選べば、常温で保存でき、日持ちもするためおすすめです。

まとめ

ふるさと納税の仕組みを知ったうえで賢く返礼品を選べば、物価高が続く中でもお得に節約できます。

ふるさと納税の返礼品は自治体が定期的に見直すため、今後物価高の影響で返礼品の内容や数量が見直される可能性もあります。気になる返礼品があるなら、早めにふるさと納税するとよいでしょう。

なお、ふるさと納税は年中申し込めますが、2023年の控除の対象となるのは、2022年1月1日~2022年12月31日までに申し込み、寄付金の支払いを済ませた分までです。

年を越えての申し込みや支払いは翌年の控除の対象となってしまうので、タイミングには十分注意しましょう。

出典

総務省 ふるさと納税ポータルサイト

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部