将来は会社員の「通勤費」が“全額”課税対象に!? 年収600万円、交通費「月1万5000円」のケースで増える税金をシミュレーション

今回は、年収600万円・通勤費が月1万5000円(年間18万円)というケースでシミュレーションしてみました。

ファイナンシャルプランナー

FinancialField編集部は、金融、経済に関する記事を、日々の暮らしにどのような影響を与えるかという視点で、お金の知識がない方でも理解できるようわかりやすく発信しています。

編集部のメンバーは、ファイナンシャルプランナーの資格取得者を中心に「お金や暮らし」に関する書籍・雑誌の編集経験者で構成され、企画立案から記事掲載まですべての工程に関わることで、読者目線のコンテンツを追求しています。

FinancialFieldの特徴は、ファイナンシャルプランナー、弁護士、税理士、宅地建物取引士、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、DCプランナー、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、投資アナリスト、キャリアコンサルタントなど150名以上の有資格者を執筆者・監修者として迎え、むずかしく感じられる年金や税金、相続、保険、ローンなどの話をわかりやすく発信している点です。

このように編集経験豊富なメンバーと金融や経済に精通した執筆者・監修者による執筆体制を築くことで、内容のわかりやすさはもちろんのこと、読み応えのあるコンテンツと確かな情報発信を実現しています。

私たちは、快適でより良い生活のアイデアを提供するお金のコンシェルジュを目指します。

通勤手当は課税される? 現在の制度とは

現在、日本では通勤手当は一定額まで非課税とされています。具体的には、2016年1月に、月額15万円までの通勤手当は非課税となっており、この範囲内であれば所得税や住民税の課税対象にはなりません。

これは多くの会社員にとって大きなメリットであり、特に都市部で高額な定期券を利用する場合には重要な制度です。もし、この非課税枠が撤廃され、全額課税対象となった場合、どれほどの影響があるのでしょうか。

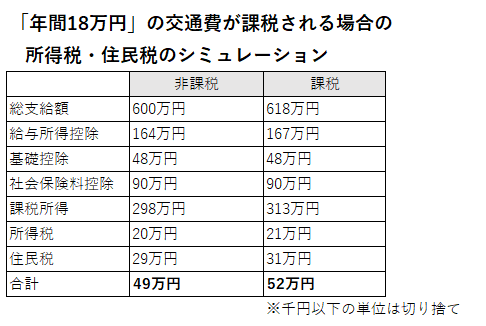

年収600万円・交通費「年18万円」の場合の課税による影響金額は

年収600万円の場合、交通費18万円が課税対象となることで、課税所得が増加し、税負担が増えることになります。年間18万円の交通費が課税対象になった場合の税金の影響を示したのが図表1です。交通費が課税対象になることで年間約3万円も支払う税金が増えてしまいます。会社員にとっては痛い支出となるでしょう。

図表1

筆者作成

もし課税されたら、どんな影響が出る?

通勤費が課税されることで、会社員の手取り額や働き方に大きな影響を及ぼす可能性があります。特に、毎月の給与から天引きされる税金が増えることで、生活費に与える影響は無視できません。ここでは、通勤費課税がもたらす具体的な影響を解説します。

1.実質的な給与減少

月々の手取りが減るため、家計のやりくりに直結します。年間3万円の増税は、月々2500円の手取り減少に相当します。住宅ローンや教育費など固定費が多い家庭には、大きな負担です。通勤にかかる交通費が高い人ほど影響は大きいでしょう。

2.通勤経路の見直し

場合によっては、既存の通勤経路から、より交通費が安い経路への見直しが必要になる人も出てくるかもしれません。経路を見直して交通費が安くなる場合、税金負担は軽減されますが、通勤時間の増加などの影響が出る可能性もあります。

家計への影響を抑えるための対策

通勤費が課税されることで手取り額が減少する可能性がありますが、事前に対策を講じることで家計への影響を軽減することができます。税負担を抑えるための工夫や、収入を増やす方法を検討することが重要です。以下に、具体的な対策を紹介します。

1.副業やスキルアップで収入増を目指す

手取りの減少を補うため、副業や資格取得による収入アップを目指すのも有効です。

例えば、在宅でできる副業を始める、資格を取得して昇給を狙う、フリーランスとしての活動を検討するなど、収入を増やす手段を模索することが重要です。追加課税による手取り減少をカバーするため、副業や資格取得による収入増加を目指すことは1つの有効な方法です。

2.個人でできる節税対策を実施し支払う税金を減らす

手取り額を守るためには、利用できる節税制度を積極的に活用することも有効です。例えば、ふるさと納税を利用すれば住民税の実質的な節税が可能です。

また、iDeCo(個人型確定拠出年金)を活用すれば、将来の年金を積み立てながら所得控除のメリットも得られます。iDeCoなどの節税制度を活用することで、トータルの税負担を軽減することができます。

現時点では通勤手当は非課税のままですが、もし課税対象になった場合は、年間数万円の負担増となる可能性があります。この影響は決して小さくなく、家計や働き方に大きな変化をもたらすでしょう。万が一の変化に備え、今から対策を考えておくことが大切です。

出典

国税庁 通勤手当の非課税限度額の引上げについて

内閣府 税制調査会 2023年度

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー